#註:此為《民藝物語》第一章 「萌芽:思想的種子」的第二節#

少年柳宗悅的焦躁不安在遇見服部老師後獲得沈澱,像開了眼界般興奮而飢渴地賣力吸收學習。1910年(明治43年),柳宗悅自學習院高等科以優秀成績獲得全校第一名畢業,這個殊榮極為耀眼,不僅得以在皇太子面前發表演講,還獲天皇御賜人人稱羨的銀錶。

同年四月,大正時期最重要的文藝雜誌《白樺》創刊,柳宗悅加入,成為這個以學習院畢業生為主的期刊中最年輕的成員。與其他人不同,他不是文學或藝術的創作者,而是志在探究世界究竟之理的知識研究者,獨樹一幟地進入東京帝國大學文科修習心理學。幸或不幸,他對科學的熱望在那裡遭遇了幾乎被擊沉的重挫,不過困頓往往醞釀著突破的契機,最終在藝術領域埋下了日後以「民藝」為名的思想種子。

柳宗悅為何會如此深入地踏進藝術領域?這位才華橫溢的學習院資優畢業生進入《白樺》編輯群後,迅速燃起對藝術的熱愛。憑藉他通曉多國語言的天分,廣結國際藝術人才,並積極撰寫藝術評論。最直接的理由,大概與青年柳宗悅談戀愛的動情激素有關。

日後被稱為「民藝之母」的中島兼子年少他三歲,荳蔻年華時意外踏入柳宗悅的世界。那年剛進東京音樂學校的兼子,從報端得知《白樺》創刊,她在德語老師田村寬貞的課堂提到想訂購《白樺》,之後透過田村的安排,在其宅邸與有島生馬等《白樺》同人聚會。

兼子知道出席的柳宗悅是學習院第一名畢業、即將就讀東京帝大,但對這個書呆子並無特別印象。主修聲樂的兼子當晚在眾人前即席演唱,贏得滿堂彩。青年柳宗悅當場驚為天人,忐忑不安中打定主意展開追求。

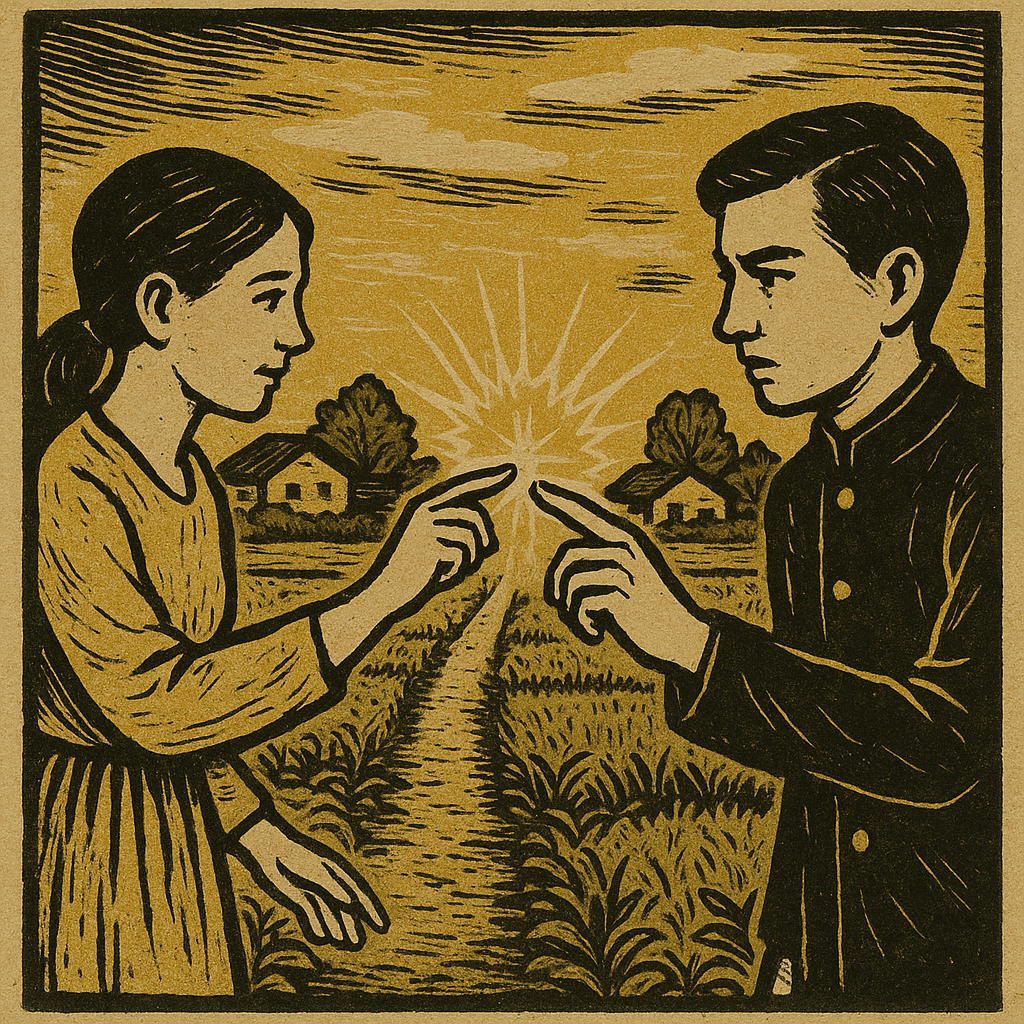

一次眾人出遊戶田,兼子在當地密布的溝渠間跨越田埂時,將手借給(想必期待許久的)柳宗悅。應該是天使幫了小忙,將愛情的箭射向少女心。兼子日後回憶:「彷彿感到有電流通過。」那是她第一次心動的瞬間。那年,兼子18歲,宗悅21歲。

戶田的「觸電」經歷後,柳宗悅的心洋溢著愛戀的喜悅。他趕赴東京音樂學校的「春期音樂大演奏會」,如同小粉絲般入神地聆聽兼子的登台表演,隨即鼓起勇氣初次寫信到中島家,信中描述自己對音樂與偉大藝術的感想。不久後,他又在《白樺》(第一卷第四號)發表長文,直率吐露情竇初開。在繆思女神的激勵下,柳宗悅的藝術感性大發,幾乎動員自己對歐美文學的所有博養來讚美戀愛。雖然有心儀的對象,卻因尚未確認對方心意而上下忐忑。

他在一封信中寫道:「我固定閱讀雜誌《音樂》,你的歌曲與俳句也認真地讀著,並屢屢為之驚嘆。」另一封則說:「作為女性的使命請全部交給我,同時我也有為作為藝術家的妳奉獻一切的覺悟,這已成為我生命中的使命之一!」在東大求學的三年多間,愛情填滿了柳宗悅顛簸孤獨的學問之路——他寫了數百封像這樣熱情洋溢的信給兼子。

《白樺》強調人道主義、理想主義與個性尊重。沈醉於戀愛的柳宗悅幾乎全心投入,將這些人文浪漫情懷注入藝術之中。最年輕的他,一馬當先,擔當雜誌社「藝術總監」的重任,甚至兼任「策展人」的角色。這在後來民藝運動開展後,仍是他發揮影響力的長才。後來被視為後期印象派的西洋藝術家高更、塞尚、梵谷,可說最早是透過他這位銳意的評論家引介到日本的。

柳宗悅語言能力出眾,除英語外,還通曉法語與德語,憑藉書信往返,很快與一批歐洲新銳美術家建立交情。譬如雖然前輩志賀直哉最早發現羅丹,但正是柳宗悅透過白樺同人有島生馬,與羅丹建立了跨洋友誼(松井健 2005:23-24)。日本最早收藏的羅丹雕塑品,便是羅丹親贈給柳宗悅的禮物。

邂逅兼子燃起了年輕柳宗悅的藝術熱情,白樺「藝術總監」的角色透過編輯、策展與評論適時提供給他,像求偶的孔雀開屏般,肆意表現藝術愛好與鑑賞能力的媒介。這時期的柳宗悅,不管就自己出眾的表現與自我期許,或者他熟識推崇與引介到日本國內的西洋美術天才,都是在精英主義的認知框架內。他以大正文化與學習院菁英之姿,自信地站在歐洲前衛藝術進入日本的「守門人」位置。曾在〈革命的畫家〉一文中寫道:

「我們所持的所有偉大思想,都不過是由天才所創發……

缺乏天才的文明是接近瀕死的文明……

人類的榮譽是天才的存在,民眾的義務只是去崇拜他們!」

當時的柳宗悅腦中,尚無任何歌頌「無名工匠」的念頭。若以認知失調理論觀之,我們甚至可以誇張地說,他是當時最不可能否定天才的藝術評論家。這個被愛情驅動、內外認知一致的世界觀,唯有在思想板塊的撞擊下,才可能出現推崇「無名工匠」的逆轉。我們先前已提示過,答案須回到柳宗悅在東大的研究生活——那裡,他經歷了持續三年的極端痛苦的思想抗爭。

像他好奇博學的父親柳楢悅,柳宗悅不同於其他《白樺》的前輩,帶著研究的使命興奮地繼續學業,他毫不猶豫地決心踏入東大的學術殿堂,想要解開自幼多愁善的他困擾許久的「生命問題」。從閱讀惠特曼的《草葉集》、梭羅的《湖濱散記》中體會到與大自然結合時人類內在對萬物深刻肯定的純然經驗,「像在晴空的夜晚眺望宇宙看到天體」,感受到「微小的此刻的自己、他人、周遭所有的一切,有個什麼不可思議地更巨大的東西存在」。

幼年時家中充滿早逝父親魅影的博物學書房,服部老師帶著他經歷的開放自然田野與神聖氣息濃郁的閱讀啟發,為了解開他在文學與自然中接收到的神秘心理經驗,好學不倦的柳宗悅心中篤定擬好了東大的自學計畫:他想要科學地探究在離「自我」最近的深層心理持續顫動的心靈叩問,同時也是連結到藏身遙遠銀河星辰裡關於「神」的巨大天問。在科學精神與宗教情懷之間,為愛而沉浸在藝術殿堂裡的柳宗悅,似乎也注定了走到一條感性的通路,在那裡他必須要找到如何融合聯繫起這兩端的本質道理。

然而興致勃勃的柳宗悅在東大遇到龐大的挫折,迎面撞上當時東大崇尚德國實驗室「客觀實證」科學的學院傾向,在進入東大第二年自費出版的處女作《科學與人生》中敘述了「這種」科學思維的特徵:超自然現象被認定是可以為「科學」解釋所破解的魔術騙局,研究者對如何科學地研究生命死後的靈魂世界莫不關心,什麼問題可以問、什麼是合適的發問方式,然後該如何回答….. 都預先被東大認定的「科學」框架所認定。柳宗悅一心追求「闡明人生神祕的科學」卻未獲認可表達強烈的失望。他一直隱忍到畢業考結束不久,在寫給兼子的信中終於爆發了多年累積的怨氣:

「我再也不想踏進大學,自此要和學院中的學院(academy of academy)永遠絕緣」!

但柳宗悅對自己感興趣的研究課題總是窮追不捨,原本就不為主流思想所拘束,除了鑽研藝術、沈浸戀愛、積極寫作外,並沒有浪費在東大的三年時間,他擬定自學的計畫透過神秘經驗的探求摸索自己的統合世界觀,這過程中兩個閱讀世界中的思想巨人支撐了他的最後綜合- 美國實用主義哲學與心理學家威廉詹姆斯(William James) 以及英國浪漫主義傳統先驅的藝術家威廉布雷克(William Blake)。

透過服部早認識美國哲學的柳宗悅當然知道「心理學」的更多可能性,1890年出版的《心理學原理》開啟詹姆斯以意識流為宗的經驗心理學,1902年出版的《宗教經驗之種種:人性的探索》更是讓他自信可以把宗教放入學問的視野,我們會再回來談談這條科學心路,這裡先把眼光放到融合宗教與藝術又與《白樺》契合的英國詩人雕刻家布雷克。

畢業後經過一年的奮力整理,1914年(大正三年)柳宗悅出版了厚達750頁的大作《威廉布雷克》(William Blake)。以當時而言,即便在英國都尚未確實給予布雷克肯定,這本正面評價布雷克的專書可說領先了當時英國本土文學圈。柳宗悅早在1909年(明治42)便透過英國友人李奇(Bernard Leach)的推薦,接觸到這位十八世紀英國詩人、雕刻家、畫家威廉布雷克的著作與神秘宗教思想。

日後成為民藝運動中堅夥伴的李奇,1887年出生於香港,年紀比柳宗悅大兩歲。在倫敦美術學校就讀時結識日本詩人、雕刻家高村光太郎(Takamura Kotaro),基於對日本的憧憬,於1909年抵達日本,為了營生開設銅版蝕刻教室。柳宗悅同年與《白樺》同好一同拜訪該教室而結識(中居真理 2003:20–21)。柳宗悅最初接觸惠特曼時便已讀過布雷克的《無垢與經驗之歌》,但聽過李奇介紹同為雕刻家的布雷克作品,當他面朗讀其中最知名的〈虎〉一節時,大為感動。柳宗悅向李奇借了《天堂與地獄的結婚》閱讀後驚艷不已,愛不釋手,從此一生都活在布雷克幻視的詩歌與版畫世界裡。據兼子回憶,柳宗悅即便到晚年病重臥床,夢話中也會喃喃自語出現布雷克的詩句。

柳宗悅傾心於布雷克的版畫作品,大量採用作為《白樺》雜誌的封面或插頁。他的許多藝術評論都透露出,自己從美術氛圍中找到了連結「神」與「自我」、通向宗教的出口。譬如他對羅丹的評價,便認為其雕塑「將自然主義提高到了宗教的位置」。布雷克那難解而充滿象徵性的詩畫作品,更徹底展現了希求神的熱情與合一的神祕體驗。雖說充滿布雷克自創的神話象徵,但也官能飽滿地傳遞出宗教與美結合的獨特感受。東大時期得不到學校支援的鬱悶,反讓柳宗悅感受到布雷克作品的心靈撫慰,虔心研究這位以宗教靈視聞名的藝術家思想。

1914年《威廉布雷克》出版之際,柳宗悅也在《白樺》發表〈肯定的兩位詩人〉一文,對比「睿智的布雷克」與「本能的惠特曼」,指出兩位詩人對「自我」的頌歌都不是建立在排斥他者或與外在世界對立的基礎上,相反地,是以豁達的容量對萬物開放的愛與肯定,超越善惡美醜的二分觀。

由此我們可清楚看到,柳宗悅從少年時期受服部老師啟蒙的「美國哲學」傳統一路延伸,最終抵達布雷克的思想軌跡。布雷克孕育了他最終踏上否定「天才」獨創、轉向「他力道」的契機。即使日後柳宗悅停止對布雷克的研究,改以東洋佛學語彙闡述民藝的濟世熱情,但他從未忘懷當年在布雷克面前那個巨大T字路口的抉擇。

柳宗悅晚年曾表示,布雷克的神祕主義思想中具有與大乘佛教菩薩道共通的「普遍之物」(松井健 2005:24–25)。然而,「青年柳宗悅的布雷克」並非唯一的抉擇;同樣在那個「布雷克的T字路口」,還有另一條通往後來的超現實主義、解構與推測設計的未行之路。柳宗悅如何毅然轉向踏上民藝之路的故事,因此也具有預視的意義——提醒我們,另一種設計與藝術的可能性,至今仍對我們開放,等著我們再度作出抉擇。

美國哲學在「布雷克的T字路口」默默推了柳宗悅一把,讓他踏上了後來他與朋友們稱為「民藝」的道路。寫到這裡,我想到美國詩人羅伯特‧佛洛斯特(Robert Frost)在《威廉布雷克》出版次年(1915)發表的著名詩〈未行之路〉(The Road Not Taken),詩的最後如此結束:

Two roads diverged in a wood, and I —

林裡兩條岔路,而我—

I took the one less traveled by,

我選擇了一條較少人走過的路,

And that has made all the difference.

而這讓一切變得如此不同。

1914年對柳宗悅而言,是充滿重大變化與喜悅的一年。他剛從「學院中的學院」——那極端厭惡的東京帝大——畢業逃脫,也終於與兼子結婚。母親勝子給新媳婦的「交接提示」有三點:宗悅非常注重打扮、特別喜歡吃甜食、而且在丸善書局購買洋書的花費會非常驚人(松橋桂子 2003:78)。小倆口從東京搬至千葉我孫子,住進外祖父購地建造的三樹莊。柳宗悅新婚遷入後,立刻購買了一台木質鋼琴送給新娘作為禮物。喜上加喜,《威廉布雷克》也於同年重磅問世。「民藝」的思想種子悄然播下,當時周遭親友(包括他自己)都無人能預見,這將引發日後風起雲湧的民藝運動。然而,那幾年間圍繞著他們的新居,確實發生了許多奇妙的人事聚合,似乎冥冥之中為柳宗悅終將扛起的使命作了準備。

《白樺》的友人志賀直哉、武者小路實篤隨後兩年相繼搬入我孫子。當時熱衷學習日本陶藝的李奇央求在柳宅建窯,獲得首肯。他每週四天借住在柳宅勤奮燒陶,這也讓柳宗悅得以就近觀察、熟悉陶藝。為了拜訪李奇的窯場,日後與柳宗悅共同發起民藝運動、並接任民藝館第二任館長的濱田庄司也來了。在他到訪前不久,後來成為民藝運動關鍵推手的吉田璋,也因慕名《白樺》而前來拜訪。短短幾年間,「以人尋物、以物追人」的民藝人脈網絡逐漸浮現,運動的核心人物幾乎全員到齊。民藝這條無人知曉的小徑雖仍幽暗,但隨著柳宗悅心中那顆神秘思想種子的萌芽,他所選擇的這條人煙稀少的小徑,終將在受其感應的眾人努力下,走出一條遙指二十一世紀人類未來的道路。

等等!1914年柳宗悅與兼子千葉新居的眾多訪客中,最初(也是來自最遠地方)的一位我還沒提到——那是幾乎所有民藝研究都不會錯過的一幕,也必須留作這一節的高潮。這樁影響柳宗悅成為「民藝之父」的知名邂逅,訪客是山梨縣出身的教師淺川伯教。因仰慕朝鮮美術,他於1913年前往殖民地京城(今首爾)任小學教師。立志成為雕刻師的他得知柳宗悅私藏三座日本當時罕見、羅丹親贈的雕塑作品,遂主動聯絡,希望趁暑假返國時登門一觀。

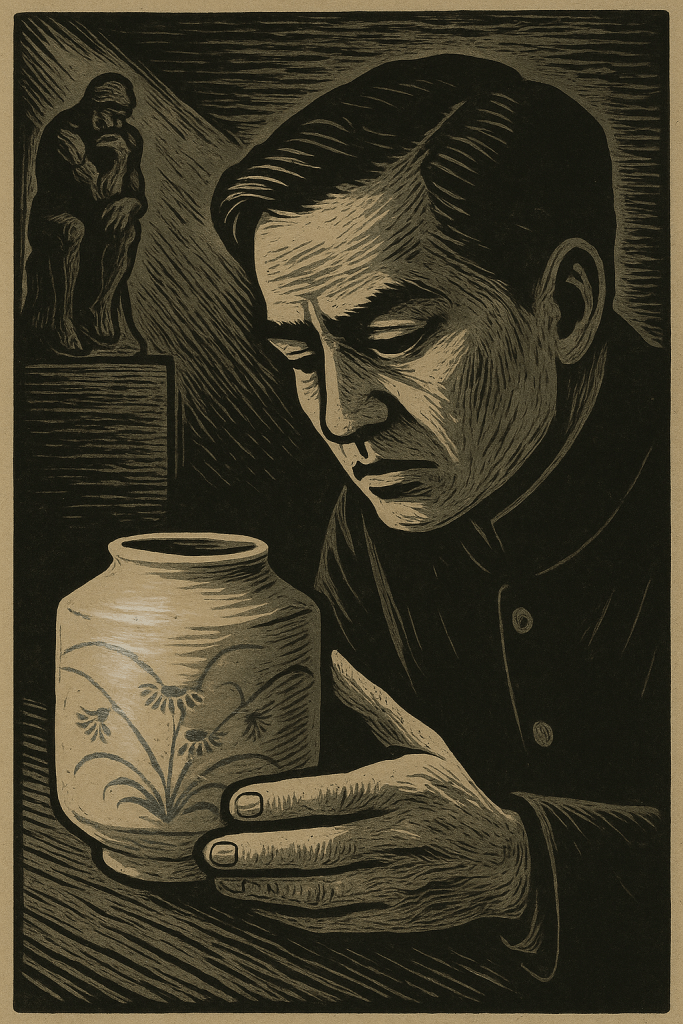

那時柳宗悅夫婦剛搬新家,仍忙於整理行李家具,便熱情接待了這位渡海來訪的客人。行前淺川伯教在朝鮮市集挑選了一只李朝染付秋草文壺作為見面禮。結果柳宗悅在客人欣賞羅丹作品、讚歎不已之際,反而驚艷於手中這只李朝雜器,頻頻追問這究竟是哪位朝鮮名家的「作品」。場面讓淺川頗為尷尬。最後他只好誠實回答:這是出自朝鮮「無名工人」之手。據說柳宗悅聞言,如遭當頭棒喝,瞬間腦中閃過自己先前推崇天才的信念,誠實自省並懷疑地問自己:「此刻在雜器上見證的美,該如何解釋?」

當時正沉浸於撰寫《威廉布雷克》的柳宗悅,於那一刻意識到:過去被自己忽略、視為細微乃至輕視的陶器形狀(《白樺》,5卷12號),竟在向他傳遞某種「通向自然的端倪」。想想看,一位自認站在羅丹與日本之間「守門人」位置的《白樺》藝術評論家,在一件來自殖民地、甚至破損不全的雜器面前,對自己發出徹底反省的內在呼聲——這真是不可思議,也正顯示柳宗悅自由精神的偉大。在那個觀看的瞬間,他「無名無我」地聽從直覺,歸零、重新學習,以無比謙卑之心回到「純粹經驗」的起點。

事後,正為書寫布雷克思想作準備的他撰寫了〈宗教的無〉一文,其中已透露出從「自力」轉向「他力」的世界觀。他寫道:

「並非因為我認為神存在,神才存在;

而是因為神的存在,才有我的存在。

我之所以能思考神的存在,也是因為神讓我得以這樣思考。」

(余が想ふ故に神があるのではない。神が余が想ふことによって、余があるのである。余が神を想ひ得るのも、神が余を想ふからである。)

就在幾年前,柳宗悅還說過「缺乏天才的文明是接近瀕死的文明」。但《威廉布雷克》出版的次年,他在寫給李奇的信中透露心意的轉變——他表示,雖然抵達「真實、神、吾人的故鄉,我們的耶路撒冷」有許多分歧的路徑,但唯有「普遍的道路」才是取得與自然平衡的「大道」。這言談中已預示多年後《工藝之道》的核心思想。柳宗悅在這本民藝經典中,最終平靜地寫下:

「只有與天才保持一定的距離,才能進入非凡的世界。

這一令人驚訝的事實,聚焦了我對工藝未來的信心!」