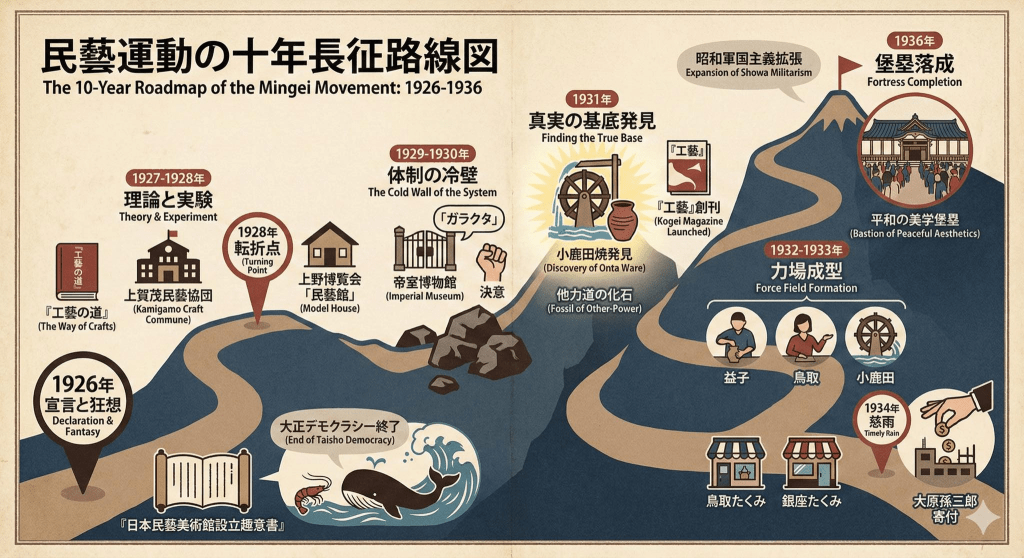

1926 年發表的《日本民藝美術館設立趣意書》,不只是一份單純的理念宣言,而是一個帶有時間表與工程想像的行動計畫,要在現實世界中「蓋一棟房子」。趣意書中提到的進度——第一年蒐集、第二年在東京舉辦展覽、第三年建立本館並常設展示——顯然過於樂觀。最後座落在東京駒場的民藝館差點難產,完成開幕也要到十年後的1936年。

倉促或許出於時局的急迫感,另外也多少出於信心,畢竟兩年前,柳宗悅才在京城建立了「朝鮮民族美術館」。「美術館」是具有文化重量的槓桿,單純為殖民地的朝鮮陶瓷建立以「民族」為名的美術館,本身就是對抗總督府權威的文化獨立宣示。然而,這次的日本民藝美術館可是完全不同級數的挑戰。不管是為了殖產興業或文明開化,「產業工藝」與「美術工藝」這兩個分立的工藝體系已樹立成型,「時代落伍」的地方工藝隱然正是國家煉金術(與工匠逃脫術)預設的背景,沒有多少「剩餘」(leftover)的正面想像可以構築一條堂堂的「民藝」第三條路。

輸入的困窘外,輸出的要求更是嚴峻。面對對手的制度井然,這第三條路不只要「化腐朽為神奇」,如何達到跟國家在背後撐腰的主流不致尷尬的願景尺度?願景,或許著書立說可以發揮,但接著要如何實現允諾,說服人才、資金、輿論、機構……各種資源的持續參與,戰術與戰略的層層到位。否則,民藝美術館不是半途而廢成為缺乏實質改革意義的「爛尾樓」,就算完成也頂多只是一座庫存滅絕品種的懷舊標本室。

三個年輕小夥子的深夜狂想,在1926年熱情宣示運動後,前景就像小蝦米對抗大鯨魚,全然未知。這是一場從零開始、沒有軌跡與腳本,卻必要讓民藝想像滋長出現實力量的文化運動。「第三條路」道理說來簡單,但運動直接要面對的,首先還不是國家這個強勢對手,日本政府完全可以火車輾過吠犬無視這小撮人的存在,而是農村地方手工業在工業化摧枯拉朽下的現實嚴酷挑戰。

工業化的發展讓大量的年輕勞力流入都市與其周邊(像濱田的故鄉川崎)的工業地帶,紡織業尤其吸引了離鄉背井的大量女工;另一方面,支持都市中產與勞工集體消費的是工廠大量生產的廉價商品,不只無助,反而進一步打擊本地手工業的有效需求;一戰需求的榮景退潮後陷入緊縮造成的米騷動,讓日本政府開始往海外殖民地例如台灣嘉南平原開發供米的生產基地,日本帝國主義的東亞內部殖民分工無助於本島的農村復興,而即便因為蕭條而造成都市勞動力暫時回流也已經無法承接就業(這些歷史情境也是日本軍國主義擴張以解除危機的內在驅力)。

站在1926年的當時,很難想像勢單力薄的民藝同志,即便給他們十年,如何可能到達最初承諾的民藝光景。但事實是,面對這些內外挑戰,柳宗悅跟民藝同志憑著一股開路先鋒的熱情,十年間鍥而不捨地在都市與鄉村、編輯室與窯坊間往返奔波,透過不停地探索、實驗、修正、調整,踏實累積經驗,確實如奇蹟般推動實現了一個(在我看來)亞洲甚至世界上少見大跨距的文化運動。這一節我們將紀錄民藝運動最初十年的寶貴經驗,看看他們如何在試誤摸索中走出一條輪廓清晰路徑的過程。為了理解民藝運動許多試誤的迭代意義,我們在進入歷史細節前,有必要從前述運動願景「有所為」「有所不為」的主觀設定,先勾勒他們與既有兩個工藝體制間的距離,這才是真正對齊柳宗悅,畫出了民藝運動的起跑線。

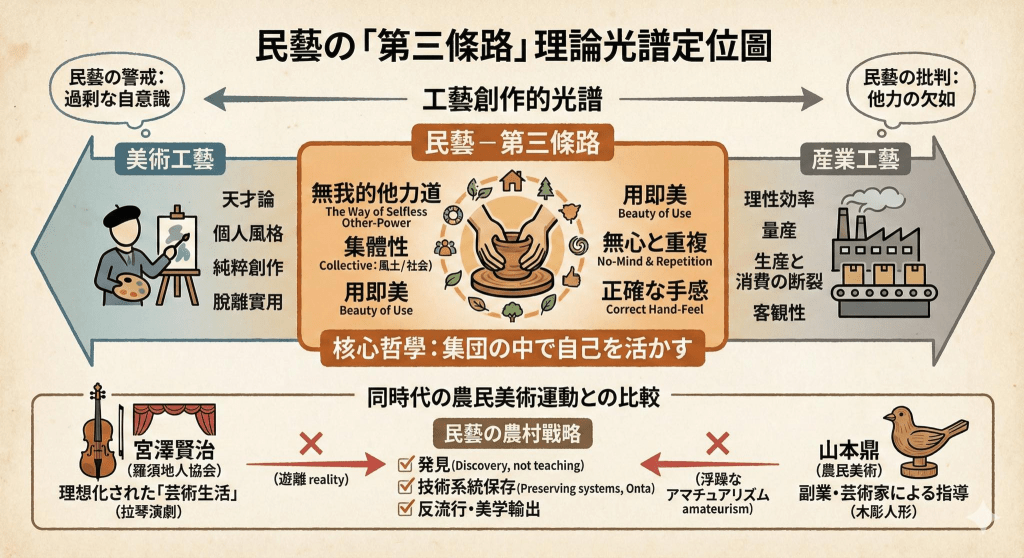

民藝左側的美術工藝,以藝術家為志的工匠以個人風格的獨特創作表現為基底,避開使用價值進行純粹的美術創作,是有志躋身現代美術的工藝師們清楚的登龍手段。這顯然是從拋棄「天才論」開始萌芽的民藝運動首先警戒的對象。然而,這個區分也非涇渭分明,畢竟地方工藝復興必定要連結到未來的新生發展性,優秀工匠的創造參與必不可缺,而這也需要民藝作為「另一種美學」讓他們信服的共鳴。除了挖掘、紀錄與保存地方的傳統工藝,我們隨後將會看到,民藝運動確實也積極發展出「民藝作家」與「新作民藝」這些乍看矛盾的概念與精彩的實作。所以,我們需要把那條更精準的運動紅線預先畫定清楚。核心的挑戰是:「無我的他力道創作」如何可能的矛盾命題,威廉布雷克的「自動書寫」是柳宗悅最初的啟示。

民藝所推崇的「集體性」究竟該在哪裡現身?如何讓它為「來自集體最終回到集體」的個人創作灌溉培力?所謂「集體」,可以是「脈絡」、「複數」、「社會」、「組織」、「風土」,如何連結與安置它們,就成為民藝運動在不同具體環節上非常「反現代直覺」必要透過實作摸索的美學挑戰。對比當代藝術裡各種「社會轉向」的多元嘗試,百年前民藝運動在當時環境下的努力甚至可以是先驅的實驗,心向民藝的工藝大師們如何在「擁抱他力道中走出自己」實現這個「悖論的現實」,自忖現代的我們稍微虛心應該饒富興趣。

右側的產業工藝,前提剛好與美術工藝相反,它自始就考量到集體性與客觀性,它們可以是材質、成本、市場、量產可能……眾多設計(而非藝術)需要從創作初始就念茲在茲的考量。這也是柳宗理與深澤直人這兩位後來的民藝館館長,就算否認自己是工藝師,也感受得到遺傳自納富介次郎草創工藝學校,設計必須適應集體客觀性的工藝胎記。那麼民藝跟產業工藝的根本差別何在?答案,依舊是集體性。

首先,殖產興業的目標是在外銷創匯、厚植經濟國力;同時服膺理性效率規劃的封閉工場是預設的前提。對外銷出口與工廠生產,製作與使用的脈絡可以斷裂,生產端與消費端分割遙遠,疏離於民藝從拜訪日本各地手工業感受到的「他力」:不管是地方、風土、傳統或生活,都不會是首要考量的問題。跟當代藝術相似,當代設計的趨勢分歧,有的走向擁抱「大眾藝術」的風格設計師,有的比藝術還積極追求「扭曲現實」的幻象奇景,但確實存在把他力道的某種「社會」集體性當成發揮設計師「本能」的突破關口,可以幫助設計找回在社會裡的位置。這些努力,未嘗不能也當成百年前持續到當代,民藝對設計仍舊生猛有力的大哉問?

複數 、脈絡、風土,或者我們姑且稱為「社會」的集體性,是當年的民藝同志們橫跨產業工藝與美術工藝的一個摸索突破出口的共同焦點,這個直覺對1920s年代的人們並不奇怪,「社會」是那個年代特別流行的觀念,1917年蘇維埃革命後,社會主義的思想盛行,連帶地「民眾」的思想在日本也普遍流傳,工人階級仍在初次工業化中摸索新的認同,階級意識要等到工場勞動者的農村記憶斷了關聯才得凝結,農民與農村仍是有識者焦慮於現實墮落最關心的「民眾」對象與「社會」課題。

從農村出發擁抱社會的藝術路,民藝運動不乏前輩。為了看清這條起跑線上的路徑,我們必須先將視角暫時從柳宗悅的熱情中抽離,看看當時還有哪些「同路人」正試圖回應同樣的時代困局。

民藝宣言發表的1926年,偉大的詩人兒童文學家宮澤賢治辭去了農校教職,在冰天雪地貧瘠的岩手縣花卷市成立了「羅須地人協會」,宮澤賢治協助貧農肥料改良土壤改善,但協會更激起他淑世熱情的是農民藝術,不是木雕或編織,而是拉大提琴、演話劇。他在同時期寫作的《農民藝術概論》中提到:「除非全世界都獲得幸福,否則個人的幸福是不可能的」,所以他將藝術的個人幸福推己及人,希望農民可以「像藝術家一樣地生活」。可以想見,這大概是柳宗悅最無法贊同的農民美術運動,事實上可以理解地幾乎沒有生存掙扎中的農民參與,在當時政治氣氛下宮澤賢治很快就被警察調查盤問,幾個月後便黯然關閉。宮澤賢治不幸跟著得到肺炎,在病情折磨的苦痛日子裡持續創作了《銀河鐵道之夜》等佳作,最後在1933年過世。

另一位讓柳宗悅更為敬重的運動先驅是版畫家山本鼎,他1912 年至 1916 年間在歐洲遊學,回程停留在俄羅斯農村,被農民寒冬農閒時製作的木刻工藝所震撼,生計的維持與尊嚴美感可以同時保留,打破了他之前藝術創作的理解框架——原來藝術可以擁抱社會。1919年12月他在長野縣舉辦農民美術講習,開始推動以「農村副業」為定位的美術運動。山本鼎同時也推動兒童藝術與「自由畫」(Jiyu-ga),他的藝術觀認為「不論是誰,只要是那件作品的創造者,就是藝術家。」

當然農民習於農作,並不懂創作,所以需要指導,他們的創作要能營收也需要產品開發。山本鼎於是把重心放在指導農民製作玩具木刻小偶(如著名的木雕小鳥)、編織品、刺繡與陶瓷。1923年他成立農民美術研究所,請專門技術者來指導農民如何使用刀具、構圖與配色。山本鼎的農民美術運動帶著務實的集體性,強烈的生產導向,獲得柳宗悅的敬重。但這個在民藝之前的知名農民美術運動隨著軍國主義抬頭與本身資金的耗竭,到了1920s年代末便漸失動力而終於退場。

我們可以從柳宗悅對山本鼎農村副業美術運動的批評,清晰對比出1926年起步走的民藝運動如何自我定位(順便複習一下我們剛提過的底線)。他認為,山本鼎的生產取向帶著強烈的「副業掙錢」心態,如此的工藝容易變得投機,失去那種手工業「為了用而生」的純粹性。山本鼎指導農民的是自己「近代藝術家的創作觀」,因此農民也跟著帶有 「我正在做一件藝術品」的心態在製作,這種過高的「自覺」失去了風土給力的民藝素樸,反而讓作品流露出「業餘藝術家的浮躁感」,結果作品雖然誠實樸拙但是意外做作,缺乏了與生活風土融合的美的深度。結果可以想見,帶著俄羅斯風味的木刻玩具進入市場,不是為了迎合國外市場,製作者情感上陌生疏離,就是被視為廉價的旅遊紀念品或同情農民的消費。

對比之下,民藝運動的核心基進性在於,不管就生產或消費,區別於產業或美術工藝,都在試圖建立一套「他力道」復古維新的美學標準。從民藝的角度柳宗悅批評道:「美不能被教導,只能被發現」,創作自覺前先要客觀理解存在於創作者、作品、使用者周邊更大環境的風土脈絡!他在地方工藝的製作過程中看到的美,反而來自工匠物我兩忘、動作熟練的「無心」與「重複」,來自工匠對慣性的服從、對基地的凝視、對材料的尊重,以及在反覆作業中磨練出的「正確手感」。民藝重新定義美,定義工藝的企圖讓這「第三條路」的摸索拉高到與國家美學標準對抗的高度;這也意味著,民藝運動不同於宮澤賢治或山本鼎的版本,不能僅僅停留在地方生產的一端,還要透過蒐集、展示、論述、銷售的流通,把日本風土的自然美連結到都市的消費端。山本鼎試圖在現代化的洪流中,為農民築起一道藝術副業溫暖的圍牆;而柳宗悅則更像一位冷峻的戰略家,他深知如果不攻下都市的審美高地,農村的圍牆終究會塌陷。

柳宗悅怎麼做?

第一年1927年,柳宗悅進行了兩個非常重要的奠基工作。首先是4月開始在雜誌上連載後來成書的《工藝之道》,連載九回的每一次定稿都先透過跟濱田庄司、河井寬次郎兩位戰友的深度討論,他謙虛地稱那些文字是跟工藝實作者學習的成果,從核心成員間透過文字推敲的彼此學習,在運動初始之際便確定運動對內的高度共識與對外宣傳的口徑一致。同年2月,理論與實作雙管齊下,柳宗悅啟動一項集體創作的組織實驗,他向運動網絡的支持者提出一份「關於工藝協團的提案」邀集志願者投入,跟著3月便在京都上賀茂找到含九間屋舍的寺地,成立了領先時代的「上賀茂民藝協團」,希望打造一個孵育民藝作家的「他力道」集體容器(見下一部第四節)。

1927年底,民藝同志們在東京鳩居堂樓上的小展場舉辦了「第一個民藝展」測水溫,到1928年上野舉辦御大礼記念國產振興博覽會,他們決定逮住難得機會參展,跟日本社會各界直接溝通民藝。起初有人提議只要用棚架陳列蒐集到符合民藝審美的器物即可,但柳宗悅很快否定了這個做法。他認為,若器物不與建築相伴,那麼它們的意義便失去了一半;主張應該要蓋一棟住宅,讓器物不至落單一起放回「家」的生活空間中展示。這「第一個民藝館」匯集了民藝同志眾人的努力,建築由柳宗悅擔當設計,建築材瓦由高林兵衛負責,內部擺放各地收集的民藝品,也包括濱田與河井的新作,至於桌椅棚架、座布團等全交給成立一年多的協團。同時《工藝之道》集結連載出版,由染色家芹澤圭介、版畫家棟方志功參與裝幀設計,展場成為了綜合展示書中民藝理念的空間演繹,獲得了讀者與觀展者的許多好評。

博覽會結束後,這棟實驗性的建物並未隨之拆除,深受感動的朝日啤酒創辦人山本為三郎決定購入,移築至大阪成為其私人住宅,取名為「三國莊」。這對孤注一擲策展後經費耗竭的民藝同志們而言不只是個及時雨,同時也是一次理想有可能落實的鼓舞,眾人協力搭建的「民藝館」不再是展場上的樣品屋,而是被整體地欣賞接納,可以真正進入日常生活的真實事物。就像協團的「共同工作空間」是有志民藝創作者交流學習的「集體」容器,「生活」在此成為民藝在都市消費端容身人與物共居的「集體」,建築與器物成為一體向都市觀眾展示民藝並非孤立地被鑑賞的器物美學,而是與遠方的日本地方風土可以共鳴、守望彼此的生活提示。

1929年,民藝宣言承諾的第三年到了,當時東京帝室博物館(現東京國立博物館)正在如火如荼地建設籌備,柳宗悅趁著上野博覽會頗獲好評的成功經驗,主動向東京帝室博物館館方提議,願意將多年收集的民藝品全數捐贈出來在館內設立「民藝室」。這個折衷運動目標的提議遭到當權者以「這些只是破銅爛鐵、廉價雜物」為由斷然拒絕。這個巨大挫折讓柳宗悅強烈感到必須建立一個完全獨立於官僚體系的文化空間,在東京建一座倚賴民間力量、全然獨立的民藝館,從此成為再無懸念的決心。

東京折翼後,他們班師回到京都的運動基地再出發,1929年6月,他們在京都舉辦民藝展,不只陳列下手物的民藝品,同時也發表了協團的新作民藝,吸引了破紀錄的觀展人潮。可惜的是,工藝協團長期面臨財務拮据,加上成員持續緊繃勞動的身心疲累,也在年底黯然解散,次年雖有重啟的努力但依舊徒勞,一場超前時代的民藝實驗雖敗猶榮地退場。

民藝運動至此仍舊欠缺拼圖中最重要的一塊,也是最困難、最關鍵的挑戰——尋找到屬於「民藝的」地方,不管是為了保存、紀錄、推廣,或者復興這些具有戰略意義的工藝高地。畢竟民藝品的產地才是運動的萌芽之地,是初衷也是目的。就此,到1931年之前,民藝運動一直都沒有重大突破。

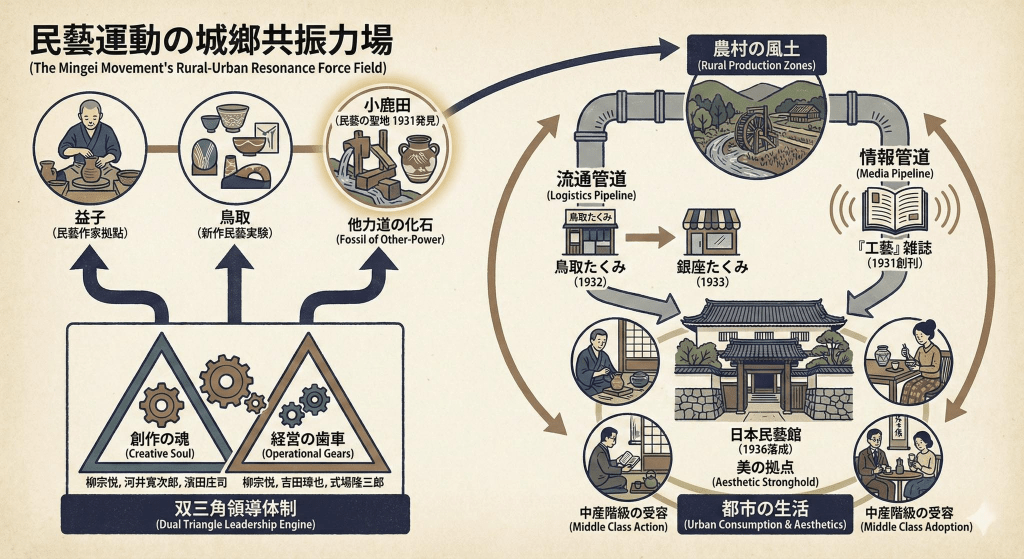

譬如,1927年,柳宗悅為了尋找織布產地曾經拜訪丹波,順道目睹了當地的丹波古陶,但直到1938年才在古陶展再度驚艷。譬如1928年上野博覽會後,日本近代史上極具影響力的實業家與慈善家大原孫三郎(Ohara Magosaburo)被民藝運動的熱情所感動邀請合作,1928到1930年間,民藝同志們在倉敷紡織所在的岡山縣從事蓆草編織地方素材的蒐集調查,最後在日本第一座現代美術館——大原美術館1930成立時,特地為展示民藝的「用即美」預留了民藝展示區,算是幫1928年遭帝室博物館冷落後的民藝運動出了一口氣。但這些都缺乏「民藝的」地方工藝基地的完整意義,直到1931年,真正的突破終於到來,那就是被認為是「民藝聖地」小鹿田的發現!

小鹿田燒(Onta-yaki)的產地位於九州大分縣日田,它以飛鉋與刷毛目等技法而聞名,該技法最早可追溯至 16 世紀末豐臣秀吉出兵朝鮮後,由擄獲的朝鮮陶工傳入日本的「李朝陶磁」風格,至今仍採用朝鮮系的登窯燒製。這些技法先在九州福岡縣的小石原落地生根,小鹿田地處上游山區,1705年(江戶時代中期)才引入開窯,作為分支,規模小又地處偏遠,反而少受干擾,三百年後仍保留了生產系統更完整的原始性。柳宗悅1931年初訪極為震驚感動,彷彿看到木喰上人時代的活化石生猛依舊正在眼前咆哮,隨即發表名篇《小鹿田之記》(或《日田の皿山》)定調為「世界第一的民藝」。

如果說之前的摸索是在尋找理論的「落腳點」,那麼 1931 年在九州山谷中的這次相遇,則讓民藝運動終於找到了一塊可以安放靈魂的真實基底。

踏入小鹿田燒所在的皿山地區,最令人震撼的是迴盪在山谷中的規律重擊聲。聲音來自「唐臼」(Karausu),這是一種利用溪流水力帶動的木製巨大槓桿。一端是挖空的木槽,承接溪水;水滿下垂另一端的石錘抬起;水洩空後,石錘重落搗碎底下的陶土礦石。水車潺潺分佈其間,配合溪流連結陶窯,提供來自自然的動力,反映地形也傳響著韻律的起伏,像是人、物、自然協作山村的生命脈動。唐臼受限於溪水量,速度極慢且規律,這種「慢」不像電動打磨高速過熱,保護了陶土的原始黏性。水車數量有限也牽制了陶土的日產量,讓小鹿田燒被迫地限量生產,工匠只能在「質」而非「量」上修煉。

小鹿田燒最著名的圖騰就是「飛鉋」(Tobiganna)。陶工在坯體上覆蓋一層白色化妝陶泥,轆轤快速旋轉時,陶工手持一把富有彈性的金屬薄片(鉋)輕抵表面。金屬片在旋轉坯體上產生連續性的「彈跳」與「咬合」,跟著刮掉一小塊白色化妝土,露出底下的深色胎體。陶工飛鉋的動作必須快準,稍一猶豫節奏就會亂掉,這些技術在反覆習慣中成為無心的速度,陶工的手是參與生產的媒介之一,小鹿田燒的民藝美是跟「工具的彈性」與「轆轤的轉速」共同完成。柳宗悅認為這些細碎且重複的刻痕,正是「他力」的表現。最後,刷毛目(Hakume)也是小鹿田常見的技術,是用刷毛在旋轉中塗抹化妝土,形成如同放射線般的動態紋理。

這整個系統300年來,因為「一子相傳」的方式繼承,一直都保持九家窯場手工作業的家族經驗模式,封閉性當然也造成它的脆弱性,無論如何這套與土地、流水、製陶的韻律徹底結合的生產系統,幸運地加上民藝同志的保存努力至今仍存留下來。

我們完全可以想像按照山本鼎的邏輯,如果他率先進入小鹿田,應該會教導農民如何「畫更符合都市人喜好的圖案」,鼓勵拋棄無效率的水力,加上引入更新的窯爐技術。柳宗悅對這個天賜的民藝產地最具體的貢獻剛好相反,他驚嘆於小鹿田人文風土一體的技術系統完整性,極力說服當地的工匠:絕對不要改變你們的技術,保持家族的技術繼承,不要模仿都市的流行,不要使用電動轉盤。

柳宗悅在其他地方可以接納新作民藝或民藝作家,但對待小鹿田這個聖地的保存立場非常頑固,因此還造成跟一些民藝同志對他權威獨斷的抵抗衝突,還因此埋下了民藝運動分裂的種子。但我們如今回頭看,不得不說,絕對在地的小鹿田燒在現代能獲得最高評價,不正是因為「拒絕現代化」而生的奇蹟?

1932年,或許受到「發現小鹿田」的激勵或庇護,是民藝運動氣勢如虹的一年。

首先在生產端,1932年濱田庄司開始在他居住的熟悉產地有計劃地推動「益子燒」(見第四章第三節),這是「民藝作家」與地方結合的積極嘗試;吉田璋也在鳥取縣進行工藝技術的在地大串連,同時對接導入適應現代都市生活的設計提案,為「新作民藝」的方向吹起號角(見第四章第五節);當然,還有小鹿田民藝美學「保留區」的保衛計畫,民藝運動全力搭建產地技術文化保存的護城河。三種民藝的生產模式同步進展,可以看出民藝運動尋覓工藝出路的內在開放與多元性,每一條分支也都各自帶著實驗探索的制度新意,即便是逆向近代思考的小鹿田產地保育。當然路線之間不免帶來立場不同的緊張,這對自始就以不二的諸多矛盾命題出發的文化運動而言是可以預料的事。

其次,為了支援這些地方的民藝品生產,民藝運動1931年先在東京日本橋成立「港屋」的直銷據點,希望打破既有中間商管道的壟斷瓶頸,將前述民藝產地的產品直接輸送到都市。雖然因為經驗不足、經營不善,這個計畫很快告終,但是民藝的通路努力沒有因此停止,1932年,在鳥取積極結盟在地技術工匠的吉田璋也,為了強化計畫的市場整合在鳥取市榮町成立了鳥取「たくみ」(巧)民藝店。

這間由柳宗悅命名的店鋪,並非單純的販售場所,而是一個接口:地方的新作民藝由此進入都市生活,同時也回饋生產端以實際需求與回應。結果意外地成功,鼓舞了投入民藝運動的在地工匠,也讓「港屋」失敗後的民藝同志重拾希望。在柳宗悅的鼓勵下,次年1933年,吉田璋也乘勝追擊直攻東京,在一級戰區銀座(西銀座通)開幕「銀座たくみ」民藝店,不只打開鳥取民藝在大都會的直營通路,也把益子、小鹿田、小田原的民藝品一併納入銷售。

最後一個民藝運動力場的支柱,也是柳宗悅最擅長的領域,1931年民藝運動對外溝通的官方雜誌《工藝》正式出版。裝幀總指揮芹澤銈介是這份雜誌的視覺靈魂,親自設計了大部分的封面型染圖案與排版,他技巧地運用平面設計的新語彙轉化民藝,影響了後來日本的裝幀美學。當時還年輕的棟方志功,為雜誌與後來民藝出版提供了充滿生命力的木刻版畫插圖。

雜誌本身展示了許多創新,譬如每一期封面都使用不同的手工織物或染物,如沖繩的紅型(Bingata)、漆繪、葛布、甚至手工刻印的型染。每期紙張的產地不同,選用日本各地的手抄和紙,讓讀者在翻閱時能感受到不同的觸感與吸墨色澤。裝幀通常包含許多工序,譬如貼圖或局部染色,由成員或工匠手工完成屢見驚喜。為了維持品質,雜誌刻意限定發行量只有500本,後期雖有增加但仍屬珍稀的藝術出版物。總之,《工藝》雜誌,按照柳宗悅的理想,本身就是一份工藝品,閱讀本身更是一趟文與圖交織並重、視覺與觸感互映的工藝體會。

民藝運動城鄉多點共振大幅跨域的力場,不管是在消費、流通或生產的環節都有了重大的突破,三個路線的制度創新到了1932年全數整備到齊。產地源頭,建立民藝的真實風土的產品供應,不同的生產模式同時多線實驗;媒體管線,透過《工藝》雜誌放大產地發信的資訊,編織民藝論述的深廣面向,提高民藝在都市消費者前的文化厚度;消費終端,從鳥取到東京的民藝店為民藝產品建立活絡的自主通路與消費者的體驗機會。1926年發起時還是前景模糊,從零開始的未知地平線,經歷不懈的摸索與不斷的試誤,短短六年間,民藝同志們就在大幅跨城鄉與連結各地的軸線上,眾志成城營造出一個民藝發揮多方位影響力的完整運動力場。

然而,一個單靠熱情維繫的「力場」若要轉化為持久的「制度」,還需要嚴密的協調與經營的智慧。這便是為什麼除了創作的鐵三角,我們還必須注視另一組默默支撐運動運行的齒輪。

柳宗悅、河井寬次郎、濱田庄司三人形成民藝鐵三角的格局,另一個經營面的民藝鐵三角隨著運動開展已然浮現——柳宗悅、吉田璋也與式場隆三郎(Ryuzaburo Shikiba)。如果沒有後面兩人的加入,民藝運動很難有1932年的突破與後續的穩健發展。式場隆三郎與吉田璋也同年出生於 1898 年(明治 31 年),也在1917 年(大正 6 年)同時入學新潟醫學專門學校(現為新潟大學醫學部)。兩人在校內的學友會雜誌編輯部相識成為同窗摯友,兩位醫學院的知識文青對年輕時當紅的白樺派同有好感,1918年便相約到我孫子拜訪柳宗悅三人因此熟識。

吉田璋也在鳥取民藝運動的角色已經提及,式場隆三郎是在日本推動藝術治療的先驅醫師,他的診所在鄰近東京的千葉市川市,跟柳宗悅有密集持續的合作關係,他是《工藝》雜誌的真正旗手編輯兼發行人。柳宗悅是民藝運動的靈魂與理論核心,也是大眾公認的「主編」(Editor-in-chief),但雜誌實際上的日常營運,實際編務的整合運作,每一期讓人驚艷的推陳出新,絕大部分都要倚賴式場隆三郎的才華與圓熟機智。他不僅貢獻了精準的行政能力,更利用他在文藝界的廣大體系來推動雜誌的發行。

式場隆三郎在接任《工藝》編輯前已是活躍的藝術評論家——以精神醫學的特殊民藝觀點分析梵谷而一戰成名——柳宗悅被許多人覺得崇古頑固因而有距離的理論文字,透過他的詮釋與轉譯變成了都市中產很容易理解甚至流行嚮往的版本。民藝運動如果沒有這位操盤手,單靠柳宗悅應該很難獲得社會上的廣大共鳴,當然他跟同窗的民藝醫師吉田璋也默契十足,也是讓鳥取與東京的合作能夠緊密推動的背後推手。

終於,我們可以回到民藝館的工程進度。

1931年,柳宗悅投入所有的募款與積蓄在東京駒場購得了一塊土地(原為前田家領地),準備作為民藝館基地,之後因為資金枯竭一直停擺。1933年後兩個民藝鐵三角,一個負責民藝現場,一個負責民藝經營,平衡的兩輪同時運轉;運動力場上消費、流通、生產的三條路線同時互補上線,民藝的能見度、話題性與社會信賴都快速提升,不再是八年前無人知曉的吳下阿蒙。1934年,當柳宗悅正為資金籌措苦惱時,大原孫三郎挺身而出慨然捐贈了 10 萬日圓,這在當時是一筆驚人的鉅款(當年一個中產階級家庭的月收約為 50-100 日圓),補充的土地購買與建築施工費用全部到位。

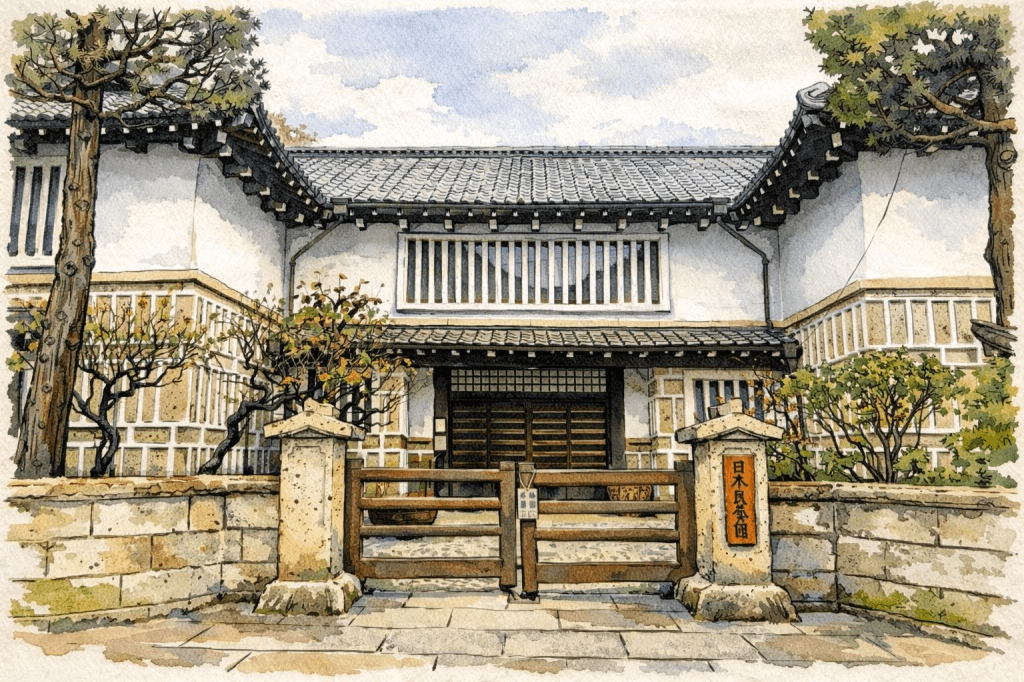

柳宗悅多年來在運動奔走的空檔不時反覆塗鴉設計的民藝館建築藍圖終於可以實現,他下了決定全力監工讓這個夢想早日成真,於是舉家搬回東京。1934 年,「日本民藝協會」正式發足,標誌著運動,跟著民藝館的即將到來,進入全面組織化的新階段。調查、指導、募集支持者、協助各地設立民藝店——這些看似行政性的工作,實際上是為了讓「蓋房子」不會淪為一次性壯舉,讓民藝館不只是一棟建築,而是一整套制度網絡的核心節點。再經過1935一年的建築工程、內部裝修與展品佈置,1936年 (昭和 11 年)10 月24日,日本民藝館終於正式開幕!

這座建築由柳宗悅親自構思,他認為,如果連美術館的「容器」都不是民藝,那裡面裝的東西就失去了靈魂。他在栃木縣發現了面臨拆遷命運的舊石井家住宅,進門那片巨大的「長屋門」(Nagayamon)穩健沈潛、守護家園的氣魄讓他心動懾服,他決定購下將其拆解運回東京,並以此入口印象為核心擴建。民藝館建築的外牆配合長屋門的在地風土,大量使用了同樣產自栃木縣的「大谷石」,這種石頭帶著粗獷的孔隙,色澤卻是樸質而讓人覺得溫暖。深色的木樑、灰白的大谷石與黑色屋瓦,讓靠近踏入民藝館的訪客,馬上被一種沉穩、低調但充滿力量的視覺感所圍繞,這與當時流行的西方裝飾藝術(Art Deco)或官僚主義的「帝冠樣式」完全不同,建築風格本身也是第三條民間路的宣示。

行走於民藝館內,踏在塗漆的黑木地板,不管是光腳或穿拖鞋,足下觸感溫潤而親切。柔和的室內燈光與自然流進的光線,刻意不讓民藝品被刺眼的聚光燈孤立。原本就在生活中被使用的民藝品,應該在日本人習常的陰翳中展現風土的自然美感。再往裡走,館內的展示櫃、椅子全由民藝同志們設計製作,民藝雜器以生活的方式陳列,不加多餘的引導文字干擾,讓訪客可以安靜地直接與物邂逅。走進民藝館,你不會感到進了冷冰冰保持崇高距離的美術館,反而在注視生活的靜謐中被輕聲提醒現代人遺忘的某種物質的親密。

1926年到1936年,整整十年才催生了這座純樸低調、民藝宣言許諾的建築。

回顧這十年,1926年天皇駕崩,白樺所代表的大正民主跟著結束,軍國主義幽靈潛伏的昭和開幕;1931年爆發了滿洲事變(九一八事件),被鶴見俊輔認為是日本軍國主義走向全面戰爭的關鍵開端 ,開啟了日本知識分子的精神「轉向」;1936年,一場失敗的激進軍官「2-26政變」爆發,東京實施戒嚴,日本從此快速滑向軍國主義的瘋狂擴張。

在軍隊與政治家忙於權力鬥爭,知識分子開始宣揚「武士道」與「國粹」之際,柳宗悅與民藝同志盼望了十年的東京民藝館也在這年正式開館。這是一座由裡到外,遠觀近看,不張狂也不示弱,穩健沈靜地展示著民藝作為總體藝術(Gestalt art)的建築,貢獻於明治政府揭示民族偉大復興之外的「第三條路」,它的戰鬥姿態始終「非暴力」,屹立在東京駒場山丘上,尋常居民社區的路道旁,用沖繩的織品、朝鮮的陶瓷、日本農村的蓑衣,默默地向世人展示了一種先在非日本的殖民地萌芽落地,再回返日本的地方風土扎根,跨越國界、安靜頑固地守護著生活尋常的和平美學。