(from 第二章 落地:一個「非日本」的運動)

批判柳宗悅最烈的陶藝鑑賞家出川直樹有一說,1914年出現在柳宗悅眼前樸素卻被他看成奇美的李朝陶器,其實只是一只因上半部損壞而剩下半部的瓢型德利(單人用盛溫熱清酒的酒器)。

陶藝家出川冷嘲熱諷的犀利考究有些失焦,畢竟青年柳宗悅判斷工藝的「眼力」是否瑕疵並非重點,晚年的柳宗悅甚至還堅持奇數偶然不工整的器物局部亦有深意。回到歷史現場,柳宗悅那時根本仍是陶瓷工藝的門外漢,李奇在柳宗悅千葉的新居燒窯製陶,讓柳宗悅有機會在日常中目睹陶藝工法,李奇後來介紹富本憲吉、濱田庒司給柳宗悅,都是他陶瓷創作圈的內行朋友,他們1912年參觀上野拓殖博覽會後也曾跟柳宗悅分享過親睹朝鮮陶瓷器的感動。

但真正把柳宗悅推到陶瓷工藝世界玄關入口的,是1914年秋天的那只殘缺廉價的李朝染付秋草文面取壺,還有拿它當伴手禮從朝鮮京城(今首爾)來訪的淺川伯教(Noritaka Asakawa)以及小他六歲同樣出身山梨縣北杜市農家的弟弟淺川巧(Takumi Asakawa),破瓶子就是同樣熱愛朝鮮文化的他幫忙在南大門市場裡挑的。

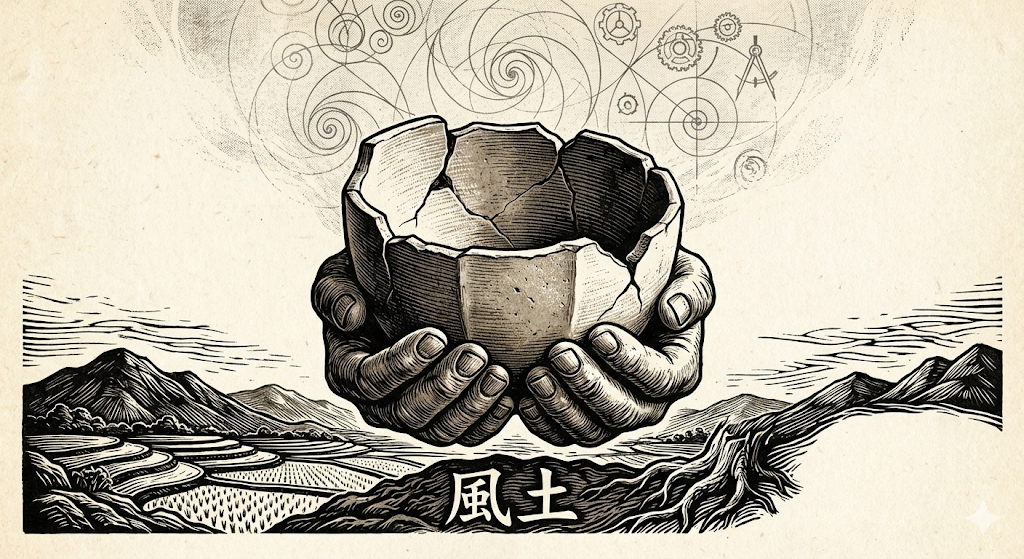

一只破壺,讓思想開始動身;但要理解它,不能只靠思想。柳宗悅跟著走出自我的「他力道」直覺下了決心,定要親訪孕育出手中這只無印良品的朝鮮土地。既然是無名工匠之手,那麼語言無用。必須讓身體靠近。因為陶土成形時,已把整個風土帶進去了,只有踏入田野在用即美的當下直觀,才能捕捉到那些在平凡之美「上下/前後/周邊」支撐它的神祕力量。

1914年底《威廉布雷克》順利出版。次年發表的《作為哲學至上要求的實在》主張:接納實在必須打開自我,真正的自在活在他方。這番見證,讓柳宗悅踏上朝鮮土地拜訪文面取壺誕生之地的念頭愈發強烈。次年,剛搬至北京見學陶藝的李奇來信慫恿,刺激了他早已悶騷難耐的旅行慾望,不久淺川伯教約了弟弟淺川巧再次拜訪,兩兄弟聞訊熱情建議他訪中半途順道先來朝鮮,有熱愛朝鮮文化的他們倆當地陪,必會是一趟保證精彩豐碩的旅程。1916年(大正五)8月10日,柳宗悅從下關登船前往釜山。淺川伯教在碼頭守候迎接,他剛下船便提出第一個要求:去買李朝的壺。

他想了整整兩年的願望,終於踏上朝鮮國土得以實現。

柳宗悅的姐姐在日俄戰爭時嫁給駐在仁川的總領事加藤本四郎、最親的妹妹嫁給成為朝鮮總督府內務局長的今村武志,雖然有此因緣但柳宗悅本人跟朝鮮結緣最重要的契機還是透過陶瓷引介認識的淺川伯教與巧,像親人般相知相惜的弟兄。在淺川伯教的帶領下,柳宗悅的朝鮮之行讓他大開眼界,他前往慶州拜訪佛國寺的國寶、石佛寺石窟庵的石雕,對朝鮮民族特有的美感心悅懾服。回程抵達京城後便一直借住淺川巧家,從早到晚親近觀察體會到更加融入朝鮮民眾生活的淺川巧家,不只欣賞了他家中四處收集的眾多朝鮮工藝,領略了朝鮮民族的「不朽之美」,也從淺川巧跟社區民眾的日常交接中,目睹了他對待朝鮮土地人民的真摯態度,讓柳宗悅從人與物具體尋常的生活點滴中感受到讓他一輩子景仰的人格模範(高崎宗司 1979: 74)。淺川兄弟不只是讓柳宗悅在朝鮮半島遇見工藝陶瓷無名之美的引路人,甚至可以說體現了後來被柳宗悅命名為「民藝」的某種精神氣度的理想「氣習」,本章的最後我們會再回到這兩位兄弟的人物誌,說明他們的人格風範如何總結體現了柳宗悅在朝鮮十年領悟到的民藝倫理。

朝鮮之行後,柳宗悅繼續前往中國與李奇會合,在那裡他見識到了宋瓷驚人成熟的風格與技法為之折服。這趟旅程讓他強烈感受到東亞陶瓷文化的幅員寬闊,後來在1922年出版的綜論《陶瓷器之美》中他用「線的朝鮮、形的中國、色的日本」對三國的陶磁器特質做了扼要的描述,勾勒出不同國度美感風格的鮮明差異,這當中最深刻啟發「民藝之父」 柳宗悅的無疑還是朝鮮的工藝。他這麼描述首航朝鮮的邂逅:

「遠超過預期地深刻感動,有朝一日希望能搭配照片在雜誌上發表所見所聞,特別是讓我驚嘆不止的古朝鮮美術。迄今我儘是在介紹西洋藝術,但今後希望以全新的眼界介紹東洋的作品」( 高崎宗司 1979: 78)。

柳宗悅在此之前的評論書寫都是關於西洋藝術,《威廉布雷克》出版前後開始浮動的哲思變化,讓他內心渴望著拋棄過去以守門人的可笑高姿態引介歐洲印象派作品時「借來的語言」。他決心落地、重新學習發聲,摸索新的語言:在具體親近的東亞田野現場中觀察提煉,當初與李朝器物意外邂逅時模糊感動的內涵;通過東洋工藝鑲嵌其中的具體脈絡,摸索屬於自己的美學語言。1916年的朝鮮之旅後,柳宗悅從此毅然決然地轉身面向東方,赫然發現滿佈著各色花草早等待著他的一大片遼闊原野。他忘我地全身投入在田野裡開放的自我教育積極造訪朝鮮,到1937年時回顧過往已經歷了18回的調查旅行。

柳宗悅關注在器具的形狀、素材、色彩、線條、模樣、技法所有細節,但他面對物的眼光平等,就像他對待人的全新看法,永遠超過物身與肉身的有限範圍,指向「始終在場雖不在眼前」,在《陶瓷器之美》中依據談論的文脈間或稱為「時代文化」、「民族心情」、「自然背景」、「人的生活」….等的那個——更大的整體。柳宗悅的轉向不只是從西洋到東洋、從基督教神秘主義到佛教的他力道,從繪畫雕塑到陶瓷工藝,更重要的,從「以抽象自足的個體為中心」的「近代主義」回到「主客二元不分」被貶抑為落伍的「前現代」。

留意他在《陶瓷器之美》中如何描述關照「手中之物」那一刻的自我:

「我捧起自然的瞬間,也是自然降於我的瞬間!」

「自然」與「我」在同一瞬間都是「既主動又被動地」互為主客,幾年後民藝「用即美」的觀念已呼之欲出。對柳宗悅而言,近代的個體是純粹觀念的自我演繹套用的翻弄,「抽象」暴力地由上而下將活生生的「具體」囚禁其中;相反地,在「我捧起自然/自然降於我」的那一刻,做為更大整體的自然則是親切落地、溫和就手的具體實在,與文化無法(如拉圖所謂的「現代憲章」般)先驗地被抽象分割。

柳宗悅最初針對工藝的系統論述就是面對韓國殖民地的陶瓷。身為一位殖民宗主國的國民,儘管出於從《白樺》初期便對軍國主義抱持厭惡的自由人對朝鮮無私的熱愛,在總督府殖民地鎮壓朝鮮人民爭獨立抵抗最劇之際,做出了對韓國工藝之美做出強調固有民族性的正面美學評價,仍舊註定要落入兩面不討好的矛盾位置。事實發展也確實如此,二次戰後韓國人亟欲發展出自主的民族美學論述,柳宗悅的朝鮮陶瓷論成為揭穿「帝國主義凝視」首先被檢討的對象,甚至越洋成為日本文化左翼「東方主義」解殖批判的材料。可喜的是,如今新一代的朝鮮美術史研究者公允地重新定位柳宗悅已成務實的趨勢,回到歷史現場不卑不亢地客觀肯定了柳宗悅不可磨滅的貢獻。

韓國的陶器往往被看出是中國陶藝的複製,沒有自己的特色,柳宗悅所處剛淪為殖民地的悲苦時代更是難以獲得正眼看待。然而,柳宗悅在朝鮮美術史混屯未明的黑暗時期,便用鮮明的語言極力強調朝鮮因為歷史文化、人文肌理與獨特的生活習性而有了自己民族心情的表現。他不諱總督府的禁斥警告,直率地稱之為固有的朝鮮民族性,甚至向自己的國人直言提醒,日本陶瓷反而是從朝鮮處抄襲而後才發展出自己的特色,而且不時出現讓人羞愧的拙劣仿冒或無知自嗨,這完全是與趾高氣揚的殖民統治者對立的謙卑姿態!

日本歐美的鑑賞主流推崇的是細緻華麗的高麗青瓷,譬如彩壺會的奧田誠一(《國華》)甚至用鄙夷的語氣批評高麗之後的李朝是「墮落的時代」。對比之下李朝白瓷的評價可說天壤之別,但那卻是柳宗悅傾心的對象。在高麗之後的朝鮮李朝近代出現直覺上更原始更簡單的白磁,被他興奮地稱讚是「世界美術史上少見的異例!」 這些在當時被認為不具美術價值的無奇陶器,從高度發達的高麗青瓷突然似乎反淘汰地在民間大量流傳,被柳宗悅形容為「率直地回到自然」。

李朝又稱為「朝鮮國」,從15世紀初開始,一直到1910年在帝國主義的魔爪威脅肆虐下以「大韓帝國」之名在日本的實質併吞下滅亡。李朝是朝鮮半島的最後一個王朝,跟之前的高麗王朝不同,長期悲苦地處在周邊鄰國從後金、清朝到日本、俄國不斷的壓迫入侵。崇尚自然和平的柳宗悅從學習院時期便對從校長到師生對軍國擴張勝利的集體興奮不以為然,他跟著淺川兄弟拜訪朝鮮國土之際,更是親身體會到亡國子民日常中的悲憤恥辱與無奈哀愁;但同時,柳宗悅的親訪也更堅定了他內心對朝鮮文化的敬慕,深知李朝也是平民文化開始發達的階段,而白瓷正是他關照無名工匠的焦點。

韓文在15世紀中葉的發明與推廣,讓身居朝廷貴族之外,朝鮮底層民眾的生活紋理開始可見。17世紀因為後金的入侵阻擋了青花瓷粉的進口,原本貴族化的白磁逐漸下放廣及民間,庶民工匠用取代青花料的廉價氧化鐵在胎質細膩的實用白磁上手繪出淡雅的紋樣,雖然觀賞的「美術價值」遠不及高麗王朝的青瓷,但這些大眾化的白瓷在節約的庶民生活需求下於焉被大量生產,具體形成了踏入市井便輕易可見「不被承認」的鮮明朝鮮風格。柳宗悅反潮流而行抬高李朝白瓷的分量,無懼被嘲笑地提倡「逆論」,可以看到正在形成中「民藝」思想的一致邏輯。

這番或許會被認為「社會學式」的器物解讀,很容易被工藝美術圈指責粗暴,是迴避「作品」本身的外部詮釋。但柳宗悅的「文化社會學」打破內外二分地關照集體風土,始終透過貼近日常生活「用即美」的人間角度在觀看器物。他從大眾社會切入的論點繼續延伸到器物本身,更是由內而外從李朝陶瓷器的線條風格,試圖讀出朝鮮民族世代堆疊在庶民美感中的哀傷心情,他受到不少批評關於朝鮮白瓷的論點可以從這段話看出:

「我想,朝鮮的藝術不是期待愛的造訪的藝術,而是憧憬著人間情感、希望生活在愛心中的藝術。長期慘痛的朝鮮歷史,使其藝術蘊含了鮮為人知的淒慘和悲傷。其中的悲壯之美,令人潸然淚下….. ,那種難以啟齒的怨恨、悲傷和憧憬,…. 只有這些線條,清晰地記載了人生的悲哀和苦難的歷史。每當我看到擺在桌子上的瓷器,就會想到寧靜的瓷釉裡有著淒涼的眼淚。」( 柳宗悅 2011a: 20-21)

柳宗悅朝鮮白瓷「哀愁之美」看法,如前所述,在戰後遭受希望重建大韓民國不卑不亢獨立陽剛之氣的韓國學界嚴厲的批評。他們認為柳宗悅把朝鮮約束在陰柔脆弱的形象,認為這反映出帝國主義殖民者更深處的傲慢,忽略輕視或者根本就不願承認韓國文化的陽剛堅強與獨立自主。柳宗悅先驅的試探「框架」幾乎宿命地變成一種韓國獨立後需要被打破的文化殖民陰影,一個從「東方主義」(Orientalism)的文化左翼理論看來有待解構的潛殖威脅。究竟,侷限住韓國文化獨立自信的框架,是1920s的「前殖民者」柳宗悅的原初民藝論?還是2020s仍堅持「後殖民」的潛殖論述?韓國新一代研究者如何評斷柳宗悅當年的這個「哀愁之美」,仍舊是無法迴避的關卡。

更嚴厲嘲弄的批評,再次來自工藝評論家出川直樹,他把柳宗悅打破「以人為中心」,透過敘事風格讓物件自己「訴說」心情的修辭策略,當成是一種洗腦信徒的犯罪證據,是只有相信「柳權威」的人才會接受的拜物話術。他甚至認為,柳宗悅對物過度濫情的放肆沈浸,讓他迷失了對「真實的人」的關懷。然而,自始就預設了人與物涇渭分明一刀二分,相信任何「擬人」(anthropomorphism)的修辭都只會是「不科學」狡猾地利用人類「前現代」原始情感投射的偽裝分析,這樣自以為批判力十足的腦袋裡,真的能夠如實地直觀世界的風貌、能夠看到他所謂「真實的人」?

退一萬步回到他的批評對象,在這樣自信滿滿的言語嘲諷中,真的能夠正直地彰顯「作為一個真實的人」的柳宗悅?百年之後的我們,慶幸有了為物冠上「行動者」並方法嚴謹地進行科學分析的拉圖。如今閱讀柳宗悅讓物件說話,在現場與物件共舞的言行,幸運地不再需要被拉圖所謂「現代憲章」的二分直覺所綁架,終於可以「就事論事」恢復清明地進行更符合民藝的閱讀與書寫,從抽象概念翻舌爭辯的逞強虛空中踏實落地,單純相信說故事的描述力量,回到物我協作的真實世界。其實只要仔細觀察,如同拉圖指出的,這些氾濫的批評本身並不一致,我們實際上的言說對話不只對「擬人」的表達寬容許多,也從中受益啟發良多。

隨手舉一個例子,迪特拉姆斯(Dieter Rams)膾炙人口的「好設計十原則」中我最欣賞的一則這樣寫:「好設計是誠實的」(Good design is honest)。好的物件如實服務,不會用裝飾的物質線索耍花腔,騙使用者相信他自己做不到的事。柳宗悅擬人修辭的物件分析(分析,促進溝通理解,而非感情勒索)早在百年前就已經耳提面命過同樣的道理:美好的器物要具有誠實、樸素、忠誠、勤奮…..的許多理當被倫理地要求的品格!我們自視 「現代」的許多科學理性的草腦到現在還把他的話當成「古人」矯揉做作的文青溫情,是脫離現實的感性消費;相比之下,偉大設計師拉姆斯的話被奉為需要仔細聆聽體會、具有分析啟發價值的客觀準則。這就是拉圖所說的,一旦現代憲章把人物(文化/自然)截然二分後,就會出現很多我們自己渾然不知的投機修補,說了一句不真的話後就只能用百句「科學修辭」來掩飾露餡。

我們其實完全可以用柳宗悅的口吻重寫書寫一遍拉姆斯的十句設計金言:

Good design is curious.

Good design is helpful.

Good design is graceful.

Good design is clear-spoken.

Good design is humble.

Good design is honest.

Good design is loyal.

Good design is attentive.

Good design is responsible.

Good design is modest.

我們不宜停留在這些離題的口舌爭辯太久,讓我們回到1920s與韓國結緣、在朝鮮土地上踏實走過的柳宗悅。

作為一位真實的人的柳宗悅,從 1914 年千葉邂逅朝鮮李朝取壺開始,1916 年踏上朝鮮,跟著陶瓷找到工匠,也遇見朝鮮的風土歷史與人民,成為衷心敬重的朋友。1919 年韓國民眾遭總督府血腥鎮壓的「三一獨立運動」,他勇敢地公開反對暴力;1922 年,他參與抗議拆除光化門的行動;1923 年關東大震災,他目睹日本人對朝鮮人的盲目虐殺;1924 年,他奔波勞碌數年後,為他所敬愛的韓國獻上「朝鮮民族美術館」。這十年裡,他一步一步都踏在朝鮮真實的土地上生活與行動。等到戰後,人們重新回頭翻讀他的文字時,卻忘了他有多少腳步留在這片土地上。

這也是民藝思想真正開始落地的「朝鮮十年」!所有後來構成民藝作為一場文化運動的元素與訴求都已經在這十年中到齊:他一方面在事件之中與朋友們共同經歷危難,一方面向朝鮮工藝學習,在具體的器物與風土中摸索自己的語言。那些說他的文字裡看不到殖民地真實之人的饒舌學者,只看見紙上的字句,看不見他把身體長期放進那個場域的勞苦。言行合一,一場尚未被命名為「民藝」的民藝運動,早已在「非日本」的異國土地上展開——是人、物與事一起推著一位青年走向成熟,也讓他在朝鮮近代史的危難時刻,用親身實踐回應自己信仰中「信」與「行」的兩難。