(from 《民藝物語》第一章 萌芽:民藝思想的種子

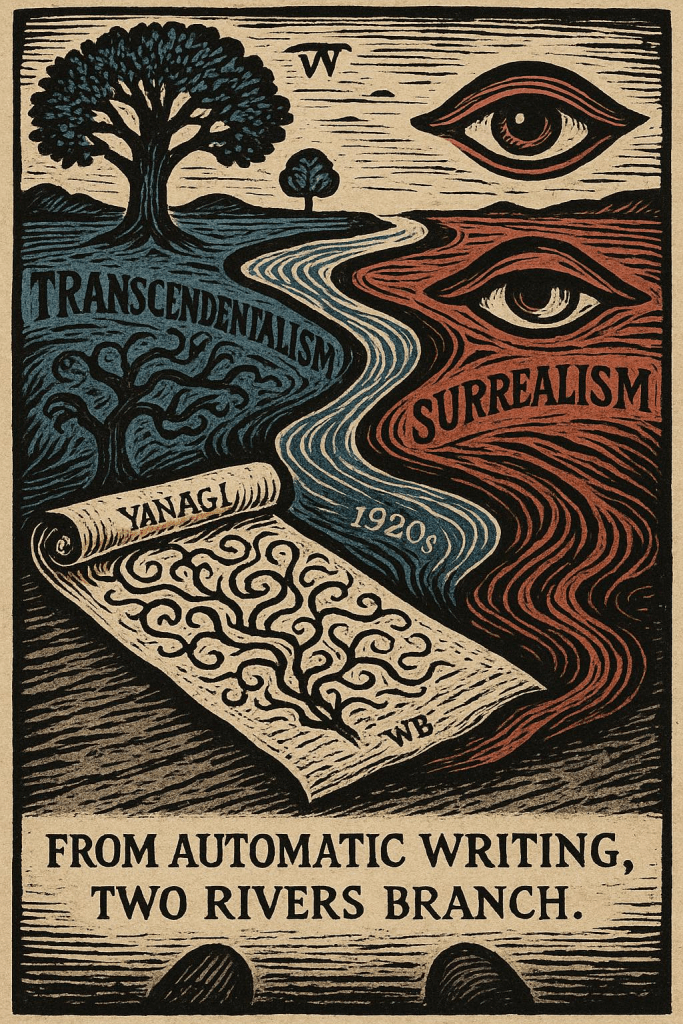

1918年青年柳宗悅畢業新婚不久,涉世未深思想尚未成形,我便從他快速成形中的思想胚胎裡單獨抽出「自動書寫」這一小段DNA,來標記他開始與迷走的現代「認識論決裂」的最初線索,甚至把這個微細的思想切片大膽地與同時代在自動書寫上隱然共鳴的歐美思潮並列進行編碼比對。採取這個民藝研究文獻裡少見的「起手式」,其實是個可能得不償失的危險動作。

我冀望下這步險棋可以快速擺脫侷限在傳統工藝的理解框架,打開評價民藝更開闊的人文全球視野。藉著串連與「自我意識」、「外在脈絡」、「主客二分」相關的許多心理過程與藝術創作課題,在故事的開端便對焦到1920s「兩個布雷克」這個百年後依舊糾結現代文明內在衝突的最初分水嶺,透過刻意凸顯「超驗主義vs超現實主義」這組對照,來燭照柳宗悅的民藝思想與他帶領的民藝運動或許可為當代陷入迷亂的我們帶來的啟發。

然而,不管是自動書寫的看似怪力亂神,或者銜接到前衛藝術的各種驚世實驗,都跟本質上崇尚樸實與專注具體的民藝極端對立,確實會有引來誤解的風險;但這何嘗不是我們透過更仔細的爬梳區辨,深刻理解民藝根本精神的大好契機?事實上,敞開直接講白,民藝對現代理解的「藝術」充滿警覺,帶著防備的敵意,甚至刻意抵抗反對,貫穿了民藝運動的許多作為,這是包括柳宗理與深澤直人後續接棒的民藝館館長都心底清楚的分界(見第六章「民藝的危機與演化」)。在「藝」之前加上「民」,很容易讓人直覺理解民藝為「藝術」(作為現代分化而出的特殊領域)裡的一個「不夠現代」的分支;但民藝同志推進運動的看法更為基進,標記「民」來定性「藝」正是在喚起「前現代」的那種尚未分化、融入到庶民日常中的藝術原始狀態,將我們直覺認定以天才創作為核心的那種「藝術」放入存疑的括號裡。

「分化」是現代性的一個核心特徵,政治、經濟、文化….諸領域一一分化各有其存在模式(modes of existence),這「文化」又繼續細分為體育、藝術…..,乃至底下的各種分項。這個分化的現代基本動力推到最後,抵達了無法共量、絕對孤獨的現代「自我」。「分離」於焉萌生了「連結」的各種細膩的文化辯證,這是社會學者奇美爾(G. Simmel)觀察世紀交替之際大都會柏林人得到的銳見。「藝術家」幾乎是這個奇特的「現代個體」的最佳表徵,正是在如梵谷那般困頓潦倒甚至至死都未被社會承認的藝術家身上,我們投射了忠於內在自我與外界社會保持靈魂距離(detached)現代個體的「自我」形象。這也就是為什麼,極端奔放狂野自由的布雷克,因為歸因創作給先於自我的外界力量,無庸置疑地會被認定仍遺憾地保留「前現代」的中古殘餘,而被評論者李德認為還「不夠個性」。

民藝反對的,正是這種以分化為前提的「藝術」理解,它體現了現代人對世界與自我的偏執誤解;一定意義上,民藝的「他力道」百年前便呼應了拉圖(Latour)的主張:「我們從未現代」(We have never been modern)!在當代藝術超現實主義的起源處討論民藝,很容易勾起人們民藝自始反對的思考前提,注定吃力不討好,但不入虎穴焉得虎子,值得賭注。在總結第一章的第四節,我們有必要回防,化風險為契機,言歸正傳1920s的青年柳宗悅,正面勾勒民藝思想種子的本來面貌。

艾默生1837年在哈佛學院對著ΦBK 聯誼會成員發表《美國學者》(American Scholar),他在這場重要演講中熱情地呼喚未來的接棒人,透過「在自然中持續思考」成為不被零碎分割的「完整個體」(one complete man thinking in nature),終能貢獻美國的心智創造出人類文明的深刻價值。這宛如美國思想獨立宣言的演說,最終在實用主義先鋒帕爾斯(Charles Sanders Peirce, 1839-1914)的後續者詹姆斯身上獲得了實現,美國的兩個哲學傳統在他身上完美結合,達到原本分離的兩個領域難得的交集與綜合。柳宗悅透過陶藝雕刻家李奇介紹,在藝術領域裡貫注在《威廉布雷克》上對生命問題的求解,直接就從詹姆斯的綜合中獲得了精神與思想上的深刻奧援。有趣的是,「自動書寫」對這對遠距傳心未曾謀面的「師徒」都是一個刺激思考突破的嚴肅主題,但他們倆也都在隨後的發展堅定地轉向,大步跨入宗教經驗的研究範圍。柳宗悅走到更早的中世紀,傾心於啟發布雷克的神秘主義神學家艾克哈的宗教思想。

艾克哈的神秘主義,並非主張超越日常經驗與神結合的各種「出神」,神跡與顯靈的各種奇景極少引起艾克哈的重視甚至提及;相反地,日常性才是艾克哈關注的宗教神秘所在。於是「自動書寫」漸漸退到後台,柳宗悅的視線在艾克哈的引導下,移到了庶民日常物質勞動的生活細節中,隱然為天才退場後「民眾」的現身搭好了思想舞台。柳宗悅通過《威廉布雷克》想要前往的境地,既非藝術(起碼不是他撞見朝鮮雜器前相信的那種「秀異的」現代藝術),也不是科學(起碼不是他在東京帝大遭遇到偏狹傲慢的實證知見),詹姆斯提供了關鍵的動力推助他脫離這些既有軌道的拘束,這節火箭跟著在完成《威廉布雷克》後被柳宗悅置於身後。進入神學著迷於艾克哈(Meister Eckhart)的他說:「神不在他方,也不在此方」,「神沒有名字」,就如《約翰福音》的最初破題:「太初有道,道與神同在,道就是神,萬物盡是藉他而造的」。柳宗悅在贈書《威廉布雷克》給李奇的信中預告,接著他想要「尋找一種更為普遍的『神』的概念」,「神」如果不再需要人格化的想像,萬物有靈藏身在凡俗世間的一切,東方的佛法或許是他作為一位東方人在理解「普遍的神」時可以親近順手(ready to hand)的補充。

正如詹姆斯在《宗教經驗的種種》想要掌握的是超越流派差異的宗教體驗的普遍樣貌,柳宗悅在民藝思想逐漸成形的過程中,語言也從基督教轉向了佛教,對柳宗悅而言,這只是基於身在亞洲、作為日本人的實用自覺,而這也正好展示了他心中那具有普遍性的「公有的宗教」的可能性。柳宗悅發表晚年思想頂點的《美之法門》(1948年),當中他回首當年自述了轉向以法門論美的三個理由:他是東洋人,東洋思想中他最熟悉的是佛教,還有佛教的「念佛門」是「他力」的看法最常見的代表,但柳宗悅的民藝思想一以貫之,在他最早論述基督教的《宗教及其真理》中便已莊重宣示:

「一個宗教如果必須靠排斥其他宗教才能成立,大概是醜陋的事實吧。眾多宗教在各自的色調中展現其美,而且之間並不存在美的矛盾。原野中盛開著眾多不同的花,並不會傷害了荒野之美。彼此提攜幫助彼此,世界也就由單調變為複合之美的光彩。」

這種打破東/西思想的截然二分,亞洲-歐美-亞洲思想環流共通,尊崇多元文化的和平主義觀點,在柳宗悅擁抱自由大海的成長起點處,就已經預留了思想的儲備。英國的浪漫主義在美國落地滋長出歌詠新大陸荒野自然,與舊時代腐化政治及獨斷科學對抗,將個性尊重貫徹到日常身體實踐的超驗主義。同時,超驗主義詩人與哲學家《草葉集》的惠特曼、《自然》的艾默生、《湖濱散記》的梭羅在那個年代也早就傾心於印度宗教經典如《薄伽梵歌》(Bhagavad Gita)的東方哲理。東大人類學教授佐藤光在《柳宗悅與威廉布雷克》這本大作中追溯到遠比我的「兩個布雷克」更大時間尺度的(所謂)「東/西方」思想交流,具體指陳了從印度、歐洲、美國到日本,從東方經過西方又回到東方,在柳宗悅《威廉布雷克》中我們可以見證到的是一股「肯定思想」打破東西藩籬、生生不息惟一的思想環流。

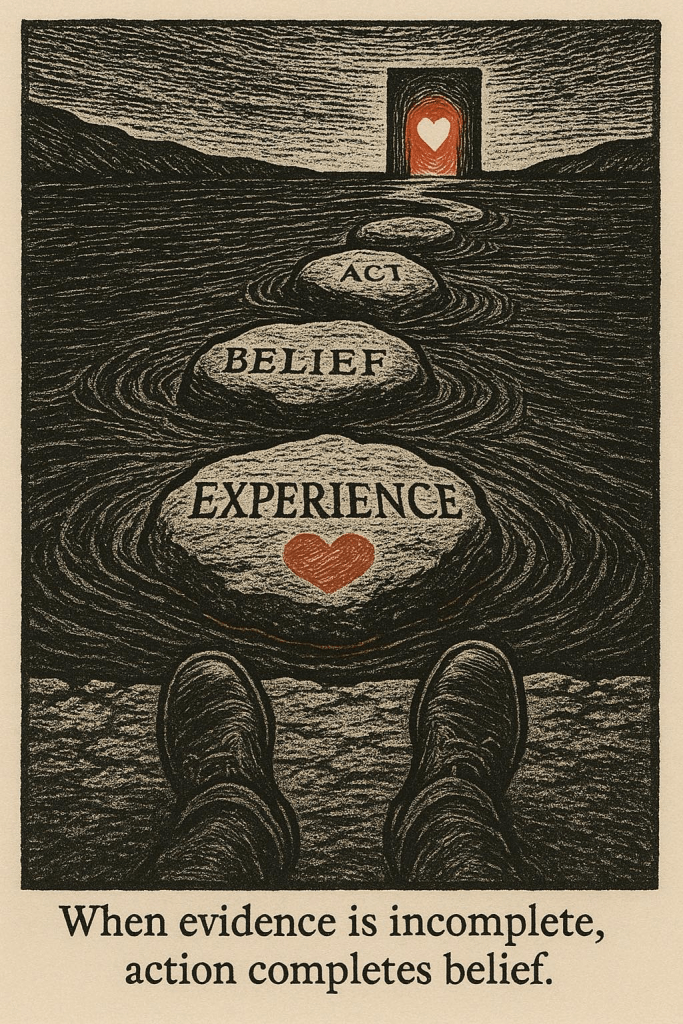

談到「肯定」,艾克哈的神學是透過否定人的能夠理解神開始,最終再對這否定進行直面根本(ground)的「否定的否定」才達到的結論。作為環流的一環,柳宗悅的老師詹姆斯同樣經歷了類似的辯證過程。「究竟值不值得活?」是困擾詹姆斯一輩子的生命問題,而最終關係到「自我」與「世界」該建立在怎樣關係?我們活著的世界究竟是冷酷無情或者熱情溫暖,有辦法得到確切的答案?詹姆斯尋找多年後的答案既非有意義也非無意義,而是作為人:我們「不可能知道」。那麼在真理前,願意承認無知的人類我們,除了自殺這個不完美的解決行動(畢竟我們對「生命無意義」這件事也無從確知啊~)還有什麼行動的選擇?

詹姆斯的著名回答是:「相信的決心」(the will to belive)!信仰不需要建立在事先證明真理的確切證據,生命是在世界中持續行動的流動經驗(living experience):既然「愛」只存在於愛人之間的世間行動(loving,而非love),那麼靠著絕不可能完備、永遠有限的證據,便跳過「知性」的門檻去相信「愛存在」這個「活的假設」就變成必要的行動,它有讓愛在人因為相信而採取行動的關係中得以客觀展開的「實際有用」的價值(practical worth)。

詹姆斯的想法不是一廂情願(wishful thinking)的唯心論,更不是什麼「正面思考」的心靈雞湯,像他這樣被自殺念頭折磨的「生病的靈魂」(sick souls) 一輩子接收過太多這類廉價溫暖的鬼扯。我們都必須要摸著客觀的石頭一邊思辨驗證地前進,他只是坦白承認「真正發生的客觀」範圍遠超出我們人類知識感情能力的掌握;即便如此我們仍要努力在面對的境遇中存活。人類的所謂「心靈」是須臾不離肉身的生活經驗(bodied living experience),侷限的是這個肉身所在,等著我們創意回應的特定歷史時空脈絡,圍繞四週的外力們早就是我們內在經驗的紋理,這是實用主義出發點的客觀現實。

宗教經驗具有柳宗悅後來說的「公的普遍性」,詹姆斯用「相信的決心」想指出的正是:人類經驗的本質底層存在著「信仰的構造」(architecture of belief),一定意義下我們可以說:沒有人脫離得了宗教經驗。神學家帕斯卡所說的名言:「人心有理智無法理解的理由」(The heart has reasons that reason cannot know),詹姆斯欣然同意,即便自認沒有宗教信仰的人在在日常重複最凡俗的生活中也總是「信仰著過活」,那是混雜了理性與感性、性情與經驗、態度與意志,柳宗悅特地引用詹姆斯所說驅動著「信」與「行」的個人「習氣」(temperament)。往後柳宗悅轉換成東方佛語來闡述「民藝」後的兩個主要觀念,「他力道」與「用即美」,根據我們的朔溪考源都可以在詹姆斯思想中找到跟艾克哈呼應的思想雛型。

理智無法理解心的理由,那麼情感行嗎?詹姆斯在《心理學原則》中提出一個有趣的創見,同樣模糊了主客內外的界線。他說:人類最基本的感受並非完成於內在,不是像開創現代哲學的笛卡兒所描述身體「機器裡的鬼魂」。現代個人主義盛行的一般常識,認為「由內而外」我們情緒化的「笛卡兒鬼魂」影響驅動了外在的行為,但詹姆斯提醒我們事情可能剛好相反:我們感受憂傷,因為身體一直垂頭喪氣,老是關在昏暗閉室,鮮少張開雙臂,忘了抬頭挺胸。「我們不是因為高興,所以笑;我們高興,因為我們笑」。換言之,從肌肉、骨骼、胸肺… 這些離我們最近的身體器官,到房間、空調、座椅、燈光…. 所有統稱「環境」的萬物,驅策我們最深處心動的原因可能來自於「外物」。

因為丹麥心理學家蘭格幾乎同時在1884年發表相似看法發表,這個關於情緒(emotion)的論點被通稱為「詹姆斯-蘭格理論」(James–Lange Theory),一個主張「生理影響心理」或者「身影響心」的實證心理學模型。但是,詹姆斯對生命問題的探問並沒有停在1884年的哈佛學院,他由此線索探險繼續走到人類意識深處被「知見」攔截管制前的「純粹經驗」(pure experience)。晚年步入思想成熟的詹姆斯靜靜回游到美國哲學的源頭,堅持艾默生的超驗主義主張:個人內在心靈作為完備的整體(mind integrity)是神聖的。我們的經驗閘閥使得我們的自我意識只有半醒地活在低於我們潛在可以達到的生存體驗,窗外的每一棵樹木,地上的每一株綠草,每一次的鋼琴演奏,每一刻的顏容 …. 萬事萬物無不具體、無不特殊、無不多元而變化,我們所有的經歷即便在最尋常的地方都帶著美妙驚異(wonder)的印記,這是冒險吸食麻醉的他出神後帶回的啟發:人類最不可思議的地方是:對於平凡尋常的非比尋常,竟然如此麻痹!

當年同時閱讀著布雷克與詹姆斯的柳宗悅會這麼補充:沒錯!「意識」遠比「自我意識」廣邈無邊,在「意識」裡物我原本合一,心的最深處跟世界最遠處匯通,理智無法理解心,但心一旦開放卻可以感受世界。如果我們放下「現代個體」那種一刀身心二分的抽象知見,「人」與「物」在「用」中融合之際,我們將具體地成為「如一」世界的一部分。如果完全的「自我寂滅」與完全的「自我充實」竟然可以是同一件事,那麼在人「自以為靠語言」可以理解的「二元性」(包括東方與西方、基督教與佛教…. 的一切「對辭」)後方,應該藏著讓人眼前的一切可能、神秘而且頑強的「一」。在《宗教及其真理》裡,他還帶著艾克哈洞察「平常中神聖」的那般語調說道:「物帶著心思;心在物中活」!物與心在反覆運「用」的循環中,透過我們雙手的連結而肯定彼此,同時彰顯了生命無止的運動性。

悠遊於思想環流的雋永,讓我們肆意來個跳躍,看看「肯定思想」浩浩蕩蕩的全球迴流在60年代美國登場的一幕。赫胥黎(Aldous Huxley)在1954年出版影響了那個自由解放年代嬉皮文化的《眾妙之門》(The Door of Perception),赫胥黎這本書記錄了他靠吸食迷幻藥打開「自我」的神祕體驗,在「非我」的物質他力(otherness)引領下,打開理智管制心靈全面感受世界的閘門,成為「無我之我」潛入更深刻直觀世界「寬闊無邊的心智」(mind at large)。他在前言便引用了布雷克在《天堂與地獄的結婚》的這段文字開場:「如果我們將知覺的門洗淨,萬物便會以其無限的原貌出現在我們眼前,但人們若將自己封閉起來,便只能從洞穴的窄縫中窺探事物。」

如果「自動書寫」標記了在英國藝術家詩人布雷克開始左右分岔的兩條道路,英吉利海峽對岸的法國「超現實主義」與越過太平洋的美國「超驗主義」,柳宗悅顯然一以貫之地站在從英國浪漫主義接續發揚到美國超驗主義傳統的這邊,事實上柳宗悅的宗教「習氣」讓他甚至比詹姆斯更延續了超驗主義的精神,譬如呼應了艾默生之前的新英格蘭「一位論派」(Unitarianism)。柳宗悅在《宗教的奇蹟》一文中引用艾默生的話闡述奇蹟:「在陽光下生活,在大海裡暢遊,到野外暢飲新鮮空氣」(Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air.),這些尋常無奇的自然體會,就如往後他喜歡提及融入日常的雜器,都缺乏人類抽象觀念詞彙的機巧翻弄,而是對多數人自由開放、再具體不過的身體經驗。

成人在經驗累積中麻痹的眼光往往把我們陷入從窄小僵化的框架成見看世界,所以才需要走入美術館觀看超現實主義天才藝術家的怪異作品來尋求刺激,百年之後超現實主義重置復活的生物藝術把好不容易終於面向社會的設計再度抓回現代美術館的展間,透過展示生物變造的怪異,新的設計風潮(弔詭地「以社會為名」)認為這些「設計作品」將可以用荒誕刺激人們思辨、激勵創意。但是,從兒童純真的眼中看到的尋常世界卻處處不可思議(amazing),而那才是我們遺失許久更該找回重新擁抱神秘的直覺吧?

國王始終不存在的新衣,需要孩子純樸面對事實的眼光與純樸的言語才能被揭穿。那件令人齊聲讚嘆的「新衣」反而是眾人的集體犯罪,默契用抽象華麗、刻意挑撥感官的詞彙編織而成,網路世界中的人們寧可封閉在分化零碎的自我泡沫裡,用消費抽象概念(「法西斯!」、「納粹獨裁!」)在鍵盤斗室裡進行廉價批判而自我感覺良好,卻早已失去了孩子的好奇純真,再也無能面向真實世界、不知道如何踏實地確認事實,誠實地說出具體淺顯的常識道理。百年前柳宗悅面對的那個「兩個布雷克」的T字路口,仍在等著我們從輕浮的天空回到地面,勇敢轉向。

現代哲學之父笛卡兒曾經論證,人類對真理的探求該從「懷疑一切」開始(我們獨尊批判的現代人對此很少懷疑),但懷疑總要有個不可懷疑的確切起跑點才能開啟求知,他於是聰敏地歸結「正在思考的自我」起碼有懷疑本身做存在的證據。但艾克哈對此直覺反對,他認為,「懷疑」(doubt)是知識糟透的起點,對日常萬物的神秘保持「驚異」(wonder)才是源源不絕的求知活力!誠哉斯言,許多人公認現代最聰敏的哲學家維根斯坦(Wittgensetin)就曾說過:「神秘的,並非世界為何,而是它的竟然存在」(Not how the world is, but that it is, is the mystery)。猶太人的老智慧說:「人一思考,上帝就發笑」,柳宗悅幾乎像在接話般補充說過:「不是『我思故我在』,而是『神思故我在』」,「我之所以能思考神的存在,也是因為,神讓我得以這樣思考!」

回到民藝歷史上1914年那個神奇軼事,現在看來應該就不用那麼大驚小怪了吧?看到朝鮮殖民地無名工匠做的廉價雜器一下忘了羅丹的柳宗悅,並不需要「頓悟」,老天早在他勤奮閱讀研究的生活中悄悄埋下了「民藝」的思想種子,準備好「時勢造英雄」讓他面向朝鮮,跨出「英雄造時勢」的下一步。那一年12月號的《白樺》上,他寫道:「我從未想到過,在一向不為我所重視的日常瑣碎事物中,居然也有這般超俗的工藝之美,更想不到竟由此發現了自己真正興趣之所在。」 民藝運動最初的思想種子就這樣在年輕柳宗悅的心中孕育出最初的胚胎,尋常瑣碎可以超俗,無我的神秘直觀可以通向實在!

但書生腦裡反覆辯證再多的「具體」、「雜多」、「普通」,終究是東大畢業生未經世事的空想,難保下一刻不會在下一波新思潮中,把自己推到另一片抽象思維飽滿的多愁淺灘?「民藝運動思想指導者」柳宗悅的形象,在他目睹雜器而幡然醒悟的一刻,確如負片通過了暗房顯影傳奇地躍然紙上;但是從書房棚架上的文字卷牘轉化移動到現實世界仍舊距離遙遠,需要我們孤獨的民藝英雄親身接近底層步入田野,透過殘酷現實中信行合一的考驗「定影」,才能以時代人物的傲然底氣回返,只有落地化為在具體脈絡中行動的思想,才能成為說服同志、召集眾人圍繞他身旁齊心協力啟動文化運動的沛然引擎。

在《關於神》這篇發表於1923年(大正12年)的文章最後,柳宗悅提及了《路加福音》第15章讓他每每閱讀便感動淚泣的聖經故事:遊蕩在外的兒子經歷百般曲折終於歸鄉,得以跟思慕多年的父親重逢。我猜,那應該是孤兒柳宗悅對海軍將領父親長年思念的自然流露吧?兒時東京老家父親遺留的書籍收藏是父親曾經活過人間的見證,一個個的物件都彷彿都在耳邊催促著:「孩子,聽好!跟著你的直觀好奇走,到海的那一邊去,走進旅行與蒐集的異國田野裡,勇敢鍛鍊你的心智讓自己的精神強壯!」

下一章,我們將跟著柳宗悅的腳步前往朝鮮,在那裡等著他的不只是無名之手創作的雜器,還有殖民地民眾的悲憤愁苦,血腥鎮壓的暴力屠殺,柳宗悅在那異國異地的土壤上挺直站立,成為了一位被他最嚴厲的批判者都衷心敬佩的跨越國界行動思想家,我們將會看到民藝思想的種子如何意料之外地在「非日本」的異國土地上落地,一步一步結結實實地轉化思想成文化運動的肉身。