我還剩下這一輪化療的最後六顆,過去三天腸胃已經不是我的,經歷好久沒有的要命折磨,我做了很多調整與適應,到今天傍晚終於比較緩和,外頭雖然據說颱風將至,但我身體裡的颱風似乎終於要開始離境。希望繼續保持這樣,到26日早上,最後兩顆投藥,就可以有驚無險通過暴風圈。

最近兩天交友請求暴增,我判斷一下共同朋友的可信度,還有其他一些個人資訊,今晚又添加了40多位新朋友。其實我幾乎都「開地球」,加友只是會增加看到貓狗家庭瑣事的干擾,歡迎新朋友,以後後悔也歡迎快快離開。

今晚同時掃描一下網友,刪掉封鎖了一些。凡是認為罷團志工都是被民進黨或賴清德指揮的,我都二話不說解除關係。比起他們的網路虛擬存在,我更珍惜志工朋友在街上堅持奮鬥給我的福分,看到他/她們被人格屈辱分外難受,我這個被癌症弄得半廢的老學者百無一用,最起碼有點做人的義氣,這是底線。

我不怕同溫層太厚,我知道我的朋友們充滿核能、勞動、國族、歷史記憶、川粉川憤、佛教徒基督徒、廢死反廢死.….南轅北轍立場的不同類型,我自己在很多課題上還打不定主意,一直都從這些異質觀點中獲得許多反省與丈量自身位置的養分。

在我看來,「同溫層」是個假概念,重點是:你自己不要教條。

我這人,雖然是個社會學者(這句是個自我調侃的冷笑話),幾十年來都堅持反共,不只是反對既存的共產黨,對共產主義,甚至馬克思思想,也從來不抱認同。我是皮耳士(Pierce)、詹姆士、杜威、拉圖的追隨者、很容易被誤解為「相對主義」、「機會主義」甚至「膚淺無知」的實用主義者,努力踏實活在此時此刻的台灣/世界歷史中,尋找適切於回應當下挑戰、未必完美但可以容錯修正,自由公民交流孕育的可行知識。

許多年前,那時我還是台大社會學研究所的碩士研究生,用「木魚」的筆名在《南方》雜誌寫了不少現在看來年輕氣盛的文字,關於「民間社會理論」。我還記得唯一一次露臉在清大校園參加了座談,我那時靦腆的發言很簡短,馬上招來現場許多伶牙俐嘴、歷史敘事高明深刻的同輩嘲笑,認為極端膚淺無知,可見得我從那時就已經是個實用主義者,哈哈。

那個尷尬丟臉的清華夜後,我自覺不適合那種爭奇鬥豔、擺設秀異姿態的場合,讓高度享受那種炫耀「銳見」的江迅(郭正亮)去折衝擅場(這個人的敗壞,回想起來,很早就有腐蝕的種子,有空再說),我還是乖乖回到一個人的書房靜靜書寫。至今我還清晰記得那次的發言,我說:

“台灣的民間社會隨著民主深化而成長鞏固,這過程一定會有許多內部衝突,但我們有兩個隱形的基本桶匝會確保更底層的團結統一:一,是外部共產政權的侵略威脅,也就是為了永續生存的「反共」原則;二,是內部的爭議衝突只要是在民主框架進行都只會日益突出隱然預設的「生命共同體」。

統獨爭議(那次夜談的主題)的最終歷史結論,會是這個漫長社會衝突過程中各方不斷調整學習、適應演化的自然後果,而只要這兩個桶框沒有破裂,那個「最終解」也必然會是合理的,無法適應者只會被歷史淘汰,雖然我們在座可能都沒機會看到。”

現在回想,我萬萬沒有想到的是,靠反共當合理化的神主牌以遂行戒嚴鎮壓的國民黨如今變成親共、舔共的叛國政黨,變成中華民國台灣亡國於共產侵略最危險的因子。

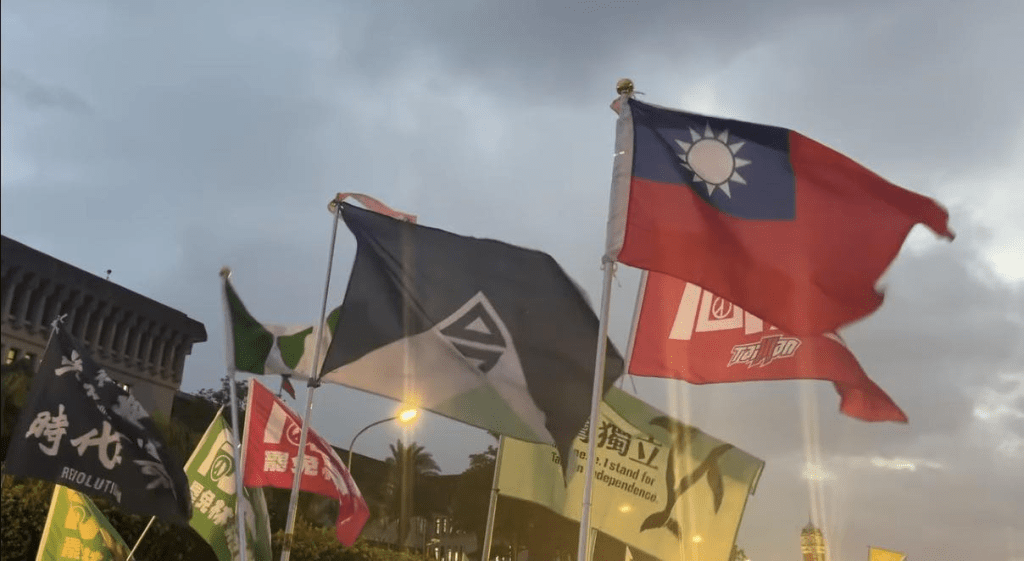

我是錯了,被欺騙了。但在「大罷免大成功」的歷史前夕,我似乎又是對了,因為「反共+生命共同體」已經在台灣民間社會的自主集結、公民自發的救國運動中浮現了民主團結的「新共和」希望。

夜深了,這個隨性塗鴉的回想又寫長了。這不是在寫「百工百業挺罷免」,我的立場很早就表態清楚。我支持大罷免,我相信反共、愛國可以救台灣,而熱愛民主的台灣自由人,儘管存在眾多的差異,一直都在一起。