最近左左右右的討論,對我這個終究是學院派的腦袋實在是很無奈,我只能在具體的脈絡下不拉扯到太多細節地小心使用,之前一位朋友提醒我不要用「左膠」這個字眼,後來就沒再使用,而且如果你有留意我經常特別用一個比較曖昧折衷的字眼「文化左」(事實上跟著Rorty用),而不是更「惹事生非」(甚至更講不清楚)的「後現代主義」或「解構主義」。

我為什麼針對左的批判特別持續用力,那是跟Jerry這個老教授知識生命史的回顧有關。我這輩子經歷過許多學風轉向的波動,慢慢也看透了流行循環漲伏不同階段的人文風景,就像產品市場的波動般有人趁勢行情上升(在臺灣這種淺碟子文化中其實不難操作,你甚至可以翻譯一兩本「大師」的著作就跟著框了金身)、有人跟著退潮而隱沒,嘴炮投機者多、認真專一者少(這任何「產業」都很正常,投機與模仿是市場波動的最大動力)。

我從來沒有被各種流派的馬克思主義給說服過,但我社會學者的養成過程中被一波波大量的左派著作所包圍確實是無法避免的環境,而且透過跟左對話也是我成長的養分,都成了我思辨對話吸收後的體質一部分。

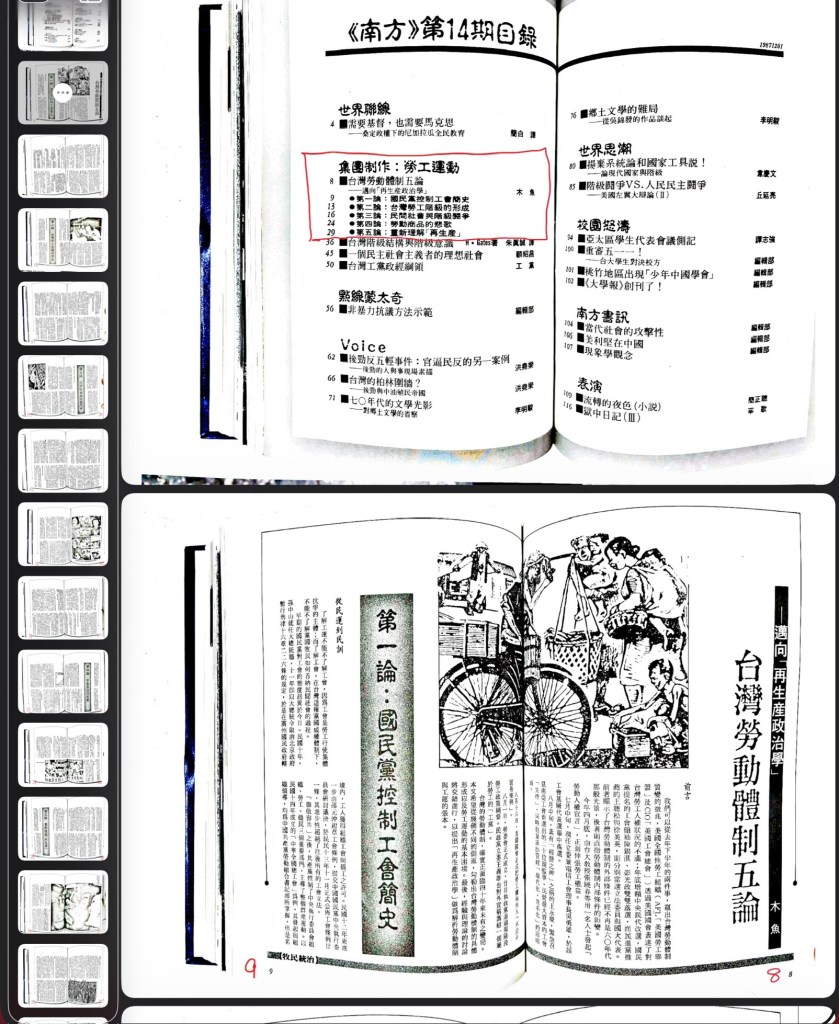

最近一位朋友到國家人權博物館參觀,驚訝看到我年輕23歲時寫的數篇刊在《南方》的文章,他一頁頁拍下寄送給我,問我有沒有勾起很多回憶?當然啊,尤其此刻苟延殘喘再無法完成自己原本設定退休後幾本書的最後寫作工程之際。

我看到《南方》1987年12月第14期,當年Jerry才研二所寫的長文《臺灣勞動體制五論》,真的洋洋灑灑初生之犢的魄力勇氣十足,從國家政策、階級形成、階級鬥爭、勞動條件、勞動商品、再生產,接近30頁系統性不低的「宏論」。

我很早就知道勞動問題的重要,那時大量閱讀左派的各種論述,辛苦地去蒐集各種文件資料….不斷熬夜奮戰才完成。其實,一開始只是在《中國論壇》寫了一短篇,竟然在那時代引來文化勞研所長的點名批判,年輕氣盛的Jerry乾脆就在《南方》上以「木魚」的筆名勞動體制五論一次齊發!

我那個青春年代,剛好是阿圖色(Althusser)開始風行,然後傅科(Foucault)風轉向漸漸燒起文化左的關頭,我看四周的憤青都在讀結構馬克思主義與周邊的論戰,知道不能不研讀。

但我讀阿圖色看到的是更讓我肯定反馬克思主義的證據:殘酷、教條、反民主、鬥爭徹底化、史達林主義、古拉格群島悲劇、對暴力的崇拜,對西方自由主義人文思潮的刨根。在那之前,給我養分的那些左派學者,不管談勞動、福利、都市、傳播….都要很辛苦地在經驗、概念、架構上經營才能夠在一個個領域中推開馬派的立足之地、留下「值得敬重」其他學者無法迴避的作品。

我認真參考左學者的資產、自我檢視盲點之餘仍舊沒有成為一位「符合規格」的「左青」,但我對他們都至為尊重甚至衷心敬仰,Thompson、Wright、Miliband、Braverman、P. Anderson…..。後來,出現殺出重圍的契機,我在Urry對當時馬克思主義的總檢討《The Anatomy of the Capitalist Society》那裡看到重新把Marxism的典範元素給「社會學化」,同時救回社會學傳統豐富內涵的「社會」這個重要的概念,便下決定借用Urry 架構去經驗研究地全面勾勒臺灣勞動體制(Labour regime)的歷史形構;這也是我更早完成另一篇整理完英國馬克思主義內部老少世代Thompson vs Anderson歷史方法辯論後,向他們兩位左派大師致敬的本地努力,也是對我周遭左派憤青朋友們的交代與揮別。

你可以從我生命最後的一點青春回顧中看到,我絕對不是對「左」不瞭解或保持惡意曲解的人,事實上20多歲年輕Jerry用讀書人最誠懇的書寫身體力行幫助推動左翼關懷在臺灣的進展,也吸引了不少更年輕一代的「入左」;但完整地說,這文章其實是同時跟左翼右翼進行的一番思想直球對決的交流抗衡,別忘了,我這是在國民黨法西斯主義側翼與情治的批判檢視下用筆名寫出的反對文章,為臺灣勞動體制研究做了先行的嘗試,也曾經贏得那時左翼知識圈的積極欣賞與鼓勵。

我這輩子始終在尋覓那個可能被看漏了的「第三條路」。如我昨天文章說的,馬克思在浩瀚無垠的人文思潮中只是一個片段,而且充滿內在的矛盾與致命的感染危險(降低你思辨的寬幅與細膩,還有對倫理課題的自嗨同時遲鈍無感),我從其他地方學到了更多更多。我要說的是,老教授青春回看,從寫這文章的1987年開始,在我現在看來,一個更具危險性的「新新左」來了(「新左」,保留給法蘭克福學派的文化批判),解構與後現代主義成為學院的新流行,犬儒主義與囫圇吞棗、裝腔作勢的批判文藝腔開始氾濫。

我身邊很多專注在組織、產業、宗教、教育….的社會科學研究者選擇對這廉價跨界的大海嘯謙虛自制地保持沈默,繼續在學院一角兀自敲鐘,甚至有的還自我檢討起來。但我看到,老一輩左派知識分子從不鬆懈的經驗/概念/方法的研究嚴謹也不見了!

文化左把什麼都看成權力的虛無主義自視銳利,拋棄對話自我圓滿的喃喃獨語,把同情(是的, empathy)推到一個對客觀現實視盲無感的無上高位,把所有一切都當成了任意的符碼….(是的,我理解Charlie Kirk對”empathy “濫用成政治正確護身符的提防)。

後來,我離開《南方》、當兵兩年、1989年發生64事件後,我對中國民主化的認同與情懷徹底斷了念,「保臺」是我唯一的掛念,中國人如果你愛國就自己撐起自己的國家吧!我決心出國求學,從文化社會學的志向,轉向發展社會學與產業、經濟社會學的全新領域,後來做了最初的一批全球產業鏈重組的研究。

我到了Duke大學後,到現在還是個可愛「堅持絕對不能右」的書呆子蔡其達兄認真越洋跟我報告,說臺灣現在流行《島嶼邊緣》,然後說什麼「民間社會理論」被威脅超越了,問我要不要論戰回應,我看了一下那些反射「那一波」後進國家反文化流行的菁英文字,還有參雜了一些「後阿圖色」的老教條囈語:什麼「民間社會」早在《德意志意識形態》後就被克服了,什麼「市民社會」翻譯為「民間社會」看出我的無知甚至資產階級形左實右的符碼包裝…. 都是更反映殖民根性的鸚鵡學舌,只是笑笑不回,更心無掛念地專心在美國的求學生涯。

幾年後,看到韓國瑜與藍白政客順口而出「國家機器動起來了」,就覺得可笑,淺碟子「高」文化與弱智的政治「低」文化一路相通,how cheap。我回國後發現《臺灣社會研究季刊》也從規規矩矩的政治經濟學分析,變得漫溢解構流行,玩弄語言遊戲的文學姿態與新一批文化明星的輕浮,連當初在產業發展研究的敬重前輩瞿宛文都(在我看來合群地)變成我無法辨識的扭曲(或為了「進步」的掌聲委屈求全?)

我聽朋友的勸不再罵「左膠」,但左泡太久真的會讓你腦袋「膠化」,這是給上進而冷靜的年輕人的提醒(尤其留意你的腦袋有沒有出現「草化」的初期症候)。最好努力讓自己的思考養分與閱讀品味寬闊些、營養更充分多元些,尤其在這個「文化左」當道的文明崩壞年代。

我面對幾十年來日益墮落的文明危機,憂心忡忡也一直在尋找出路,事實上我一輩子碰撞摸索後在退休前就有了完整的、給自己一輩子當讀書人研究者交代的看法,我的計畫是透過寫一本《民藝物語》當思想史的一個切片幫助社會大眾熱身,然後會寫三冊的《社會設計的思想系譜》重新書寫我的社會學藍圖,把我認為走歪的路拉正,把馬克思徹底地排除到社會學的視野之外,把被忽略的社會學智慧重新喚醒,然後將「社會」與「設計」重新鍛接成可以持續cross-fertalizing(雙向灌溉施肥)的一畝沃土,還有寫一本具體操作的導引,一兩本重新詮釋過的輔助讀本,甚至想寫一本青少年版的思考遊戲書….

但這些都不可能了。老天不給我機會,我也只能放下。我現在的生命,如同在死寂的廢墟裡策一檔就地取材的落單快閃秀,能留下的就是像這篇的呢喃吧?

最後,感謝國家人權博物館,竟然收容Jerry年輕時的文字,我視為人生的光榮。是的,這是紀錄臺灣人權進化的一頁80年代的歷史文獻了!

如果你想要看Jerry年輕時寫的「歷史文獻」,這是下載的link。