「知識分子不應該是強權的僕人,也不該是弱者的先知,而應是理性對話的守護者。」

——雷蒙・阿宏(Raymond Aron)

我昨天因為對臺灣學院風氣失望的積壓舊情緒被勾起,打破一直阻止自己少寫的抽象文字限令,甚至還書呆子引用了Richard Rorty《實現我們的國家理想》(Achiving Our Country),我老師毛病發作請不要把那當成導讀,不然會誤解了也錯過了很重要的文本,我多放些文字給各位看看感受一下魅力,當成睡前點心分享,我該去睡了。

我想要說,臺灣是個史無前例的新類型國家(或者類國家,非典型國家…無以名之),我們的前輩用行動書寫過值得我們驕傲擁抱的歷史,而時間到了我們加上這有可能最後一筆的關頭。

臺灣這個國家,很值得世人尊敬,人文故事俯拾皆是無比美麗,民主化的百年前撲後繼無比偉大,儘管(就算)她可能最終面臨悲劇性的潰散敗亡收場,但在那之前,讓我們努力到最後一刻,讓她的故事自始至終充滿突破困境的勇氣與創造力,值得被後代的世界人類當成資產永遠保存記憶。

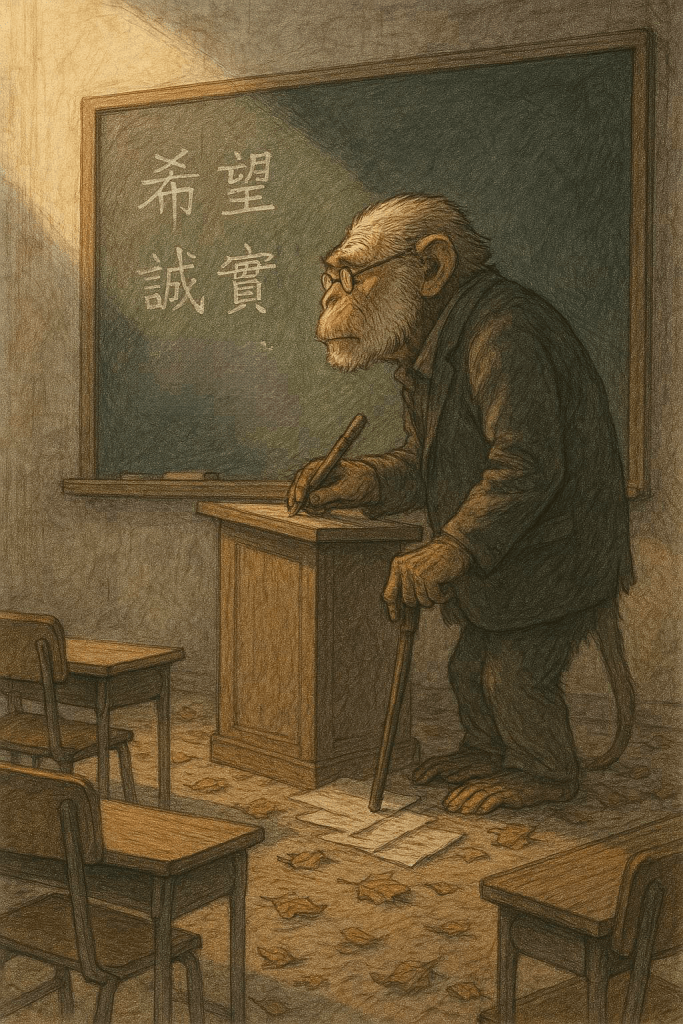

我雖然10年前就離開學界,但心底不管如何自我界定,總還是一介「學者」,我對於妄自菲薄、自甘墮落、不願意冒險可能的失敗,無能勇敢面對現實、感受自己語言貧困而奮力學習的學者,有職業倫理的不安與厭惡,畢竟我看到很多其他行業兢兢業業的努力,我們不能因為校園學院的保護就放棄我們在臺灣的守備範圍,這是我們的天命,我們「是自己、成為自己」的本分。

這個社會過度崇儒讓我很不適應,我覺得完全不需要,我連被稱為「老師」都覺得壓力很大,跟其他行業的工作者一樣,我們不只earn money, 更要earn respect,75個我看不起的學者簽名,憑什麼大過那些在路上舉牌呼籲罷免的歐巴桑?學者們的工作是來服務社會的,社會理該要求他們承擔面對自己眼前當代挑戰、謹慎勇敢的思考研究責任,不是擺出在我看來「特權」的知識分子高姿態(鸚鵡再怎麼被呵護也是鸚鵡),讓人民或無知的學子們崇拜。

臺灣真的不要小看自己,我們不是鬼島,我們是可以為人類的未來啟示方向的珍貴實驗,我們小國小民有足以挺立於世無愧的「自己的」民主化經驗,還有眼前面對(世界的歷史與地理尺度)史無前例的嚴峻形勢,是人類整體的困境與世界史給我們最後一博的舞臺機會。我們的學者們啊,要站在臺灣的當下痛苦地思考,努力地創新回應,因為我們本身就是世界思潮走到左右糾結死衚衕之際,還可以從中找到進步前進方向、巨大複雜的現實挑戰。

我是退休死期不遠的殘廢老兵了,但我還是不怕被恥笑地想這麼說:

請我的同行們加油,我雖然退休了,還是有職業尊嚴的基本榮譽感,我覺得最近的一些事,包括學問不上進還侈言自己是「智慧立委」的自稱創新學者,都讓我覺得受辱,經常想要尷尬地躲起來,請像我們值得尊敬的美麗福爾摩沙前輩一樣,為我們摯愛的國家decent地fight,就算失敗,我們一起失敗,光榮地走下世界史尊嚴地失敗,好嗎?

好吧,我承諾的閱讀材料如下,像我尊敬的杜威,讓我們繼續有夢,只要有一口氣在就要保持希望奮鬥,實現成就我們理想的國家。

————

「無論是杜威或惠特曼,都不曾堅信事情在美國一定會順利發展,也不保證那場關於自我創造的美國實驗終將成功。

將一切置於時間之中(temporalization),其代價就是——偶然性(contingency)。

惠特曼與杜威認為,歐洲的問題在於它過度追求知識:它執著於尋找一個關於「人應該成為什麼樣子」的答案,它渴望為人類行為獲得某種權威性的指引。

我們應從歐洲的過去——特別是基督教——所汲取的教訓,不是學習應該臣服於哪種權威之下,而是從中獲得啟發:如何讓我們自己變得截然不同於過去曾經存在的一切。

在左派當中,絕望已經成為一種時尚——一種原則化、理論化、哲學化的絕望。那種惠特曼式的希望,曾在1960年代以前激勵著美國左派的心靈,如今卻被視為一種幼稚「人本主義」的症狀。

這種「知識優於希望」的傾向,在我看來,重演了早期左派知識分子的(錯誤)選擇——從馬克思而非杜威那裡繼承了黑格爾思想的啟發。

馬克思認為我們應該是科學的,而不是空想的——我們應該在更宏大的理論框架中去解釋我們所處時代的歷史事件。但杜威不這麼看。他認為人們應該將這些事件視為社會實驗的步驟,而其結果是無法預測的。

但與此相比,傅柯式的理論精巧對左派政治更是毫無用處,甚至不如恩格斯的辯證唯物主義。至少恩格斯還有一套末世論;而傅柯主義者連這也沒有。由於他們將自由派改革視為一種已被否定的自由人本主義的徵候,他們幾乎對設計任何新的社會實驗都不感興趣。」