柳宗悅1914年正視李朝瓷器,放棄了「天才論」,將眼光投向無名工匠,以及他們背後風土更大的神秘實在。但那時的「他力」,仍像寫在空中的字——有力,卻還抽象。

1916年,他踏上朝鮮土地。一旦走進殖民地的街巷,民眾的身影與壓迫的實況就不再只是觀念,而是迎面而來的現場。1919年三一獨立事件後,他被捲入聲援殖民地人民的抵抗活動;1924年當初始料未及地,他跨國策展幫助建立了朝鮮第一個民族美術館。

旅行、蒐集、演講、書寫、編輯、集資、策展——這些行動一層層堆疊起來,使「他力」不再抽象。風土也不再只是觀看對象,而是必須親身涉入、不得不斡旋的龐大現實。柳宗悅就在這樣的現實裡,學會了「到地」:在深刻的體驗中充實了人與物大量交織、複雜卻具體的全面感知,從而做出倫理行動的判斷。

在宗教、科學與愛情、藝術間醞釀萌生的民藝思想種子,朝鮮十年在異國的土地上落地:柳宗悅的「眼睛」從單純觀看白瓷,到洞悉殖民權力壓迫下的哀愁,變得開闊而銳利;柳宗悅的「身體」從義憤聲援的「我反對」,到編輯策展奔波各地現場,跨大步運動了起來;柳宗悅的「位置」穿梭在總督府權力與在它之前脆弱抵抗的民眾間,浮現了跨國境倡議多元文化的民藝先行者身影。

本章最後一節,我們來總結青年柳宗悅腦中民藝思維的成長轉變,看看「神秘的實在」的思想胚胎經過這一切的試煉會如何被迫長成一個更成熟的形狀。

危機就是轉機。龐大的現實挑戰往往是刺激一個人突破舊框架、跨入新整合的契機。當年東大學院生活的積鬱困頓,驅策柳宗悅體悟到詹姆斯與布雷克的智慧;而逼迫他心智蛻變更殘酷的線索,則藏在貫穿朝鮮十年的一連串現實撞擊裡。1919年三一獨立運動遭殖民政府殘酷鎮壓,柳宗悅遲遲不見輿論譴責,這違反倫理直覺的龐大不解,對比他內在自責的精神折磨,讓他覺得「可怕」;他因為無法卸下的愧疚在報端發表《心繫朝鮮人》公開疾呼:「我們的國家並未踏在正確的人道上!」

為什麼日本的知識分子,那些他過去一向敬重的師長,對自己國家在殖民地造成的人道悲劇視而不見?然而現實就在眼前,如果不可能不見,難道飽讀經書的他們會是出於無知?如果不是無知,面對侵略鎮壓的殘暴,單純起而行說真話,為何如此困難?這究竟是因為價值虛空的無信,還是剛好相反,盲目愛國的集體狂信?

朝鮮十年這樣的重擊不止一次,起頭處是三一獨立事件的鎮壓,中段出現1921年的光化門拆除事件,日本輿論再度集體漠視,柳宗悅苦等到最後只好孤身一人發聲;朝鮮美術館開幕前一年,1923年關東大地震後日本爆發朝鮮人虐殺事件,讓柳宗悅三度心碎。總之,生性正直頑固的柳宗悅在這一波波無法迴避的試煉下,原本的思想被迫分裂逼得要重新整合,透過文化運動的實踐摸索反覆辯證,最後一個民藝思想的核心原型——我稱之為「具體的倫理」於焉浮現,成為支撐之後民藝運動的思想新座標。

民藝思想崇尚「具體」而戒慎「抽象」,這對現代人的直覺而言反是一種倒退,但如果要根治當代人類的現代病,坦然承認「我們從未現代」擁抱「具體」就成了突破桎梏的必要。現代的思想特徵之一就在崇尚抽象,抽象是人類自傲的獨特思考能力,符號與文化都帶著萬物之靈的「抽象」標記。但文明危機發展到當代,重新檢視被我們跟著「物」,還有拉圖所謂「現代憲章」淨化下的「自然」,一起在二分法中丟棄的「具體」已經成為緊迫的功課。

其實,鎮壓、拆遷、虐殺事件發生之際,日本社會並不沈默。報導與評論如雲當然敘述交代了事件的始末,就如數位社群的網路時代眾聲喧嘩,但真實卻被這些反覆流傳的圖文隔離得更難接近。在走過朝鮮土地、心繫朝鮮人的柳宗悅眼中,這些印刷傳播的流通言說裡卻是充斥了陌生的抽象,概念的任意跳躍與隨意鍛接;事物最直接真實的面貌—集權壓迫鄰國的巨大現實,不成比例的血腥橫暴— 都在文字洗腦般的麻醉中變得模糊。抽象不是罪惡,但抽象一旦變成逃避現實與迷惑群眾的技巧,我們會在集體幻覺裡漸漸失去一種生存最基本的能力:辨認正在發生什麼,並承認它正在發生。

我們人類認識世界,一定要從不可避免的抽象概念開始嗎?現代人真的只能從「我思」確認「我在」,會不會——我思,因此我不在?阿圖舍(L. Althusser) 認為「所謂具體」只有在思想之內(concrete-in-thought)才會出現,柳宗悅顯然無法苟同:「不被知識所捕獲,不被語言所束縛。真正的看,是在『知』尚未運作之前的看。」

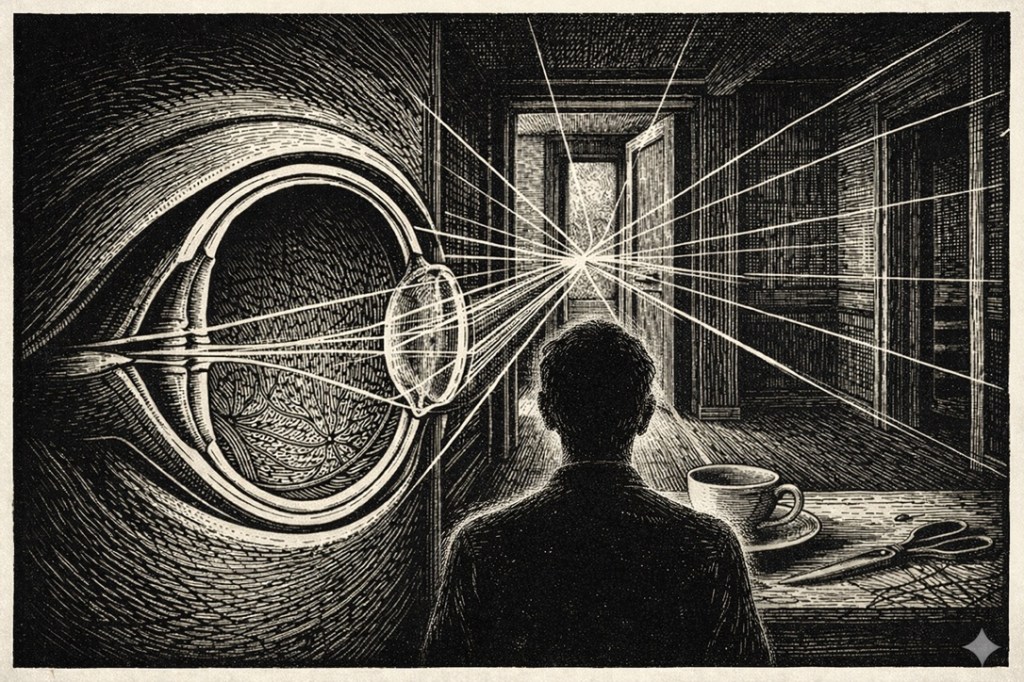

認識世界的第一步,柳宗悅常言直觀現實的「第一念」,被抽象的言語給遮蔽,才是概念過度肥大的我們現代人自嗨的盲點。言語道斷,概念的「分別心」創造「知-見」之前,存在著不帶前提的觀看,柳宗悅一定會欣然同意維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的警語:「別想,先看!」(Don’t think, just look!)這是柳宗悅「具體倫理」的第一義。

環顧當下的台灣,中國新軍國主義的霸權區域擴張被裡外呼應的認知作戰話術所遮蔽,民主國度在第一線承受侵略壓迫必要的自衛抵抗反被扭曲為戰爭的挑釁者;極權迫害血跡斑斑的監禁壓迫被視而不見,政客利用言論自由肆意販賣無涉具體的抽象符號,讓盲從者從消費這些仇恨概念中幻視地在民主國度裡看到「獨裁」。柳宗悅的解方,或許在這個犬儒主義盛行的數位時代顯得太過天真,但捨此客觀具體作為對話基礎,不能直視「一直都在那裡」的龐大事實,想靠在抽象之上搭建更後設距離的抽象來對抗抽象的惡用(在我看來這正是解構在做的事),如何可能回返我們現在未來生存所繫的真實?

然而,直觀就只是單純地訴諸眼前的感官嗎?如果只盯著眼前的事物,人類文明對世界的豐富理解如何可能展開?有趣的是,柳宗悅從艾默生的超驗主義與詹姆斯的實用主義承受的「神秘的實在」,對「人類如何經驗」的理解最反對的就是這種片斷切割的感官化約。還記得《朝鮮及其藝術》(1922)的序言嗎?柳宗悅對預先就在腦中理論先行地「去背」脈絡,對著架空加上打光的展示台上被「純化」了的「物」進行觀看的那種「美學眼光」公開宣示不屑:「我對那種跟朝鮮民族眼前命運沒有直接交涉的所謂『觀物的見解』(ものの見方)沒有一點興趣!」

完形心理學指出,我們視覺焦點(figure)與焦點周邊的物件是以一個整體的背景(ground)構成了我們包括局部在內的感官經驗,勒溫(Kurt Lewin)更是進一步把完形的理解推到生活空間(life space)的日常場域來理解人類活動的本質。考古人類學研究也證實,人類離開樹梢落地、步入非洲草原集體採集狩獵伴隨著「腦化」(encephalization)的演進,前額葉(prefrontal cortex)與頂葉(parietal lobe)的整合讓我們的祖先可以同時協調手頭與周邊的身體作動,可視與不可視的環境定位都在人類適應生存的身體直觀裡。西班牙哲學家奧特嘉-加塞特(Ortega y Gasset)把這傳奇銜接到哲學的說法很民藝,他說:原始人在環境裡討生活時是要忘我的,他只能專注於外在,所有內在能夠感受到的遠近外在,因為這是生存的必要。成天盯著「純然」內在的自我,然後把外在的都推到直觀之外,結果必然是跟「生活中的自我」疏離,把生活律動的細膩質感丟棄了的精神貧乏的現代人。

太抽象嗎?環視你所在的房間,房間裡所有的東西並不構成我們對這個房間的所有經驗。真實經驗中的空間直觀,不像遊戲軟體裡多邊形網格(Mesh)搭建出的環境外殼(Shell),我們沒有人會接受在虛無的「空中盒」(skybox)裡生活的經驗描述,我們進出某個空間的前後環境脈絡,外面的走道,走道的曲折,隔壁的房間,房間所在的樓層….都在我們「一個房間」的生命直觀裡。我們經驗中的直觀永遠是帶著更大的脈絡。器物之為實用之物的美,就在它作為連結「做的手」(作り手)與「用的手」(使い手)的物質介面所展開凡俗世界的豐富精彩。只有在生活的使用脈絡中,物不落單的美妙多貌才得以被具體看見;相對地,剝除背景、集中打光於孤立作品的展示方式出於抽象的預設反而容易導致貧乏無趣的視覺探索。直觀超越感官,脫離脈絡的觀看純淨是以「不自然的抽象預設」為前提,只有堅持始於脈絡、終於脈絡,才是回返具體,重拾真實經驗的不二法門。這是民藝「具體倫理」的第二義。

所謂的「即物」,是回返嬰兒初見世界時的主客不二,用柳宗悅自己的說法:「不是我去觀看物,而是物向我顯現」!那麼「即人」如何?如何讓完整的人具體地向我顯現?從朝鮮陶瓷看到朝鮮當下的脈絡,物不離人才能夠因為不二看到具體的朝鮮人。這當然也是柳宗悅親身拜訪了朝鮮後最深刻的感受,從此無名工匠不再是他透過桌上靜物的觀察憑空想像的抽象對象。柳宗悅推崇集體,因為它是人始終與他力風土結合的必然,正如奧特嘉-加塞特的名言:「我,是我,與我的環境」(I am I, and my circumstance) 。但,我知道著迷於「思辨」並以「批判」自豪的你,心底必然狐疑(再次提醒,維根斯坦的「別想,先看!」)這….. 難道不會藏著抹滅個體性,讓人的價值變得模糊的「法西斯」陷阱嗎?

正面回答之前,我們先來看看這種對集體憂慮的互補命題——個體性對抗集體的直覺。在「現代」的二分語境裡,個體永遠先設地(也就是,抽象地)對立於集體,公式化的英雄主義定見是:只有在忍受孤單地「反抗集體」上個體性才能夠顯現。社會學者齊美爾(Georg Simmel)跳脫這層表面的現代語法,揭露了現代人實際上曖昧尷尬的文化處境——生怕沒有個性的集體焦慮推動著無所不在、集體附和的流行(fashion),而快速集體化又構成了流行注定朝向週期性自我毀滅的循環,這是拿下二分法的眼鏡後現代個體的集體面貌,隨著數位網路時代運算平台的全面滲透生活各個角落,齊美爾在20世紀初的柏林大都會觀察到的文化弔詭在百年之後的21世紀只有更加瘋狂失速。如果,我們接受這些看似矛盾現象背後的暗示:所謂的「個體」與「集體」無法截然二分,就像柳宗悅當年主張的,在人與物結合的「用」與「事」中去關照人的完整具體,事實是:個體性反而可以在眾物聚會的集體性中具體顯示。這是「具體的倫理」的第三義。

一個人自稱「鋼琴師」,你得到的只是一個抽象的職業概念,直到你給他一台鋼琴,你就會在人物協力之際看到他作為一位「琴人」的具體顯現。同理,看到一位球員、一位農夫、一位教師的具體存在,你需要做的只是給他一套球具、一副農具、一個講台;當然,物也最好不要落單,最好跟著回到他/她們可以放鬆舒展自我的「家」,親近她們如魚得水的球場、農地與教室。「事」是比人與物更大的脈絡,在事裡眾人與眾物才得以變得具體——想像一場球賽、一番農作與一堂課。集體一定會失去個性嗎?顯然不會,以物尋人、以人追物,「農夫」就不會只是統計圖表裡的一個職業範疇,而是在土壤天候、稻麥蔬果、農具農家、田埂溝渠….所有風土之中萬般事物結合的網絡中具體地生活著的存在。是這些物們,讓一個個的農夫鮮明個性地在(願意接近他們所在生活脈絡的)我們之前顯現!

雖說民眾「無名」,並非真的他們沒有名字,更不會讓他們成了沒有個性的烏合之眾(把這層「具體的倫理」闡述得最好的是柳宗悅的小兒子柳宗民,我們以後會談到)。事實恰恰相反,不同地方、不同氣候、不同作物、不同耕法、不同農具的各種複雜交集,造就了多元充滿個性、具體豐富的農民多樣身影。這種「無名」的倫理,在我們今天其實也不陌生——例如,大罷免的百工百業無名,是因為他/她們謙虛地知道在「同心協力做好同樣一件重要事」上,自我的名號是最不重要的一件事,但如果你願意靠近傾聽,你會發覺每個人根據職業、年齡、性別、經歷…..都有自己關照現實、保有常識、促動他/她們決心挺身而出的具體故事。

把他/她們的個性看得模糊,認為集體就是盲從的,往往反而是出於生怕自己「不夠個性批判」的抽象傲慢,那些顛倒侵略者/受害者的所謂「反戰知識分子」,正是法利賽人式的虔誠:裝模作樣,滿口言語,卻只是在「粉飾的墳墓」上貼金。相反地,只要我們背向(在我們時代所謂的「社群」平台上)自我膨脹大聲喧嘩地佔據鎂光視聽的他/她們,安靜地循著物的足跡走入線下現實世界裡默默交流協力的人群,你不會看到盲目的集體,反而會在打破集體/個體二分下,看到了尋常日常裡支撐著人們正直生活的許多具體,看到就事論事關心學習呵護公共的民眾身影。這正是鶴見俊輔轉向研究的發現:知識分子容易脆弱變節而多矯飾虛偽,純樸無名的常民反而對軍國主義早有警覺,清楚地倫理直覺,自己的國家正走在違反人權、破壞和平侵略著鄰國的歪斜道路。

人物所在的是風土,而風土永遠具有差異的地方性,沒有一個地方比其他地方「更地方」或「更不地方」,在柳宗悅眼裡日本始終由多元的地方所構成。儘管作為「中央」,東京並不會比沖繩更能代表日本,那個「代表性」是政府權力為抽象撐腰的結果。所以,具體的倫理「作為一種方法」,不管出發點是為了認識人或者物,只能依靠身體接近地方風土的實作,無法靠抽象概念投機地跳過具體省略步驟。柳宗悅的朝鮮十年,從日本人聚集的市區進入朝鮮人居住的社區,從總督府所在的京城進入陶窯工坊無名工匠所在的鄉村,接近民眾也就是從物到人到接近環境的過程。

但身體的空間接近並不保證掌握具體,一步一腳印的重點不在觀察者,而在跟緊對象生活場域中人與物協作的逐步展開的具體實作,譬如:農夫與農具如何在農地與風土相遇而循序漸進地成就了農事。具體地描述「事」如何在「用」中展開,不同領域各有它們的常「民」技「藝」,拉圖在他知名的《實驗室生活》(Laboratory Life)研究裡,便透過追蹤科學家在實驗室裡與各種物件交接協作的日常生活實作,解開了「科學家」與「科學」具體完整的面貌,我們應該聽從他再三告誡的方法提示:「跟緊物件,不准跳躍!」(Follow the objects. Don’t Jump!)柳宗悅也是在貼近殖民地朝鮮人日常生活的田野中透過踏實蒐集、慢慢組裝朝鮮風土裡的人事物,從而確認了李朝陶瓷參與其中殖民地朝鮮民眾的無名哀愁。這是民藝「具體的倫理」的第四義。

「具體的倫理」作為民藝思想原型還可以繼續討論,但四則已經足夠勾勒輪廓,我們該適時暫停免得犯了「概念解釋概念」過度沉溺抽象的陷阱,畢竟「說好故事」是書寫這本書的賭注與承諾:我們想要透過歷史敘事環環相扣的耐心鋪陳,貫徹「具體的倫理」,將民藝精神接引到21世紀當代的初衷。「具體的倫理」如果不要淪為又一套抽象的概念,必須有一個人,在故事裡把它活成肉身。因此,朝鮮十年這一章最好的故事總結,不會是民族美術館的成立,而是書寫完整從1914年的第一幕就早已登場的另一個民藝英雄故事,完成一頁充分體現「具體的倫理」的人物誌——淺川巧!

柳宗悅的蒐集旅行雖然勤奮密集,但我們都知道也很合理可以懷疑,旅行者用觀光客的獵奇視線浮光掠影地拜訪異國,真能理解朝鮮的風土?人類學者甚至有現成的答案——像拉圖進入實驗室田野那樣採取民族誌。我無意進入民族誌方法與實作差異進行評量辯證,只需要對眼前唯一的故事個案,柳宗悅長年累月的朝鮮之旅做更完整仔細的描述。柳宗悅的朝鮮經驗,旅人的身分很難避免,但確實不同於一般的旅行,他的勤奮與用心不在話下,頻繁深入與廣泛地接觸朝鮮的風土人情,甚至成為了在地政治行動的結盟夥伴也超乎常人,但決定這些經驗深刻度最重要的因素還是始終在身旁擔任翻譯、參與對話最親密的「地陪」(field companion),也是最初的引路人——淺川兄弟。

淺川伯教與淺川巧的家鄉是山梨縣北杜市高根町,伯教1884年(明治17年)出生,比柳宗悅大四歲,巧比柳宗悅小2歲,一樣都是出生孤兒。兩兄弟年輕時便相繼受新教影響分別在20歲(1904)與16歲(1907)時於甲府メソジスト教会(=衛斯里監理宗)受洗。由於父親早逝,兄弟倆由祖父帶大。祖父四友是地方尊重的大好人,安貧樂道,公正無私,藝術俳句讀書都優,巧的個性溫和與藝術氣質尤其更像祖父。伯教最先在甲府的基督教會結識了收藏家小宮山清三 ,透過他的蒐集人脈引介踏入了朝鮮美術研究的入口。後來,伯教帶著基督博愛的服務心前往朝鮮,在南大門小學擔任老師,有空便出門遠行,熱情鑽研朝鮮半島韓國瓷器的歷史。巧自幼喜愛大自然,長大後就讀山梨縣立農林學校,畢業後在秋田縣大館營林署工作。受到哥哥的鼓舞,淺川在千葉為了羅丹雕塑拜訪柳宗悅因而結識的次年跟著辭職前往朝鮮,之後一直在總督府農商工務部的山林課擔任僱員。1914年相遇之後,柳宗悅的研究也從威廉布雷克轉入中世紀神學家艾克哈,漸漸成了專研基督宗教的新銳學者。年齡相仿的三人,工藝、朝鮮與基督是共同的心向,很自然成了無話不談的莫逆之交,1916年柳宗悅踏上朝鮮可以說是三位摯友的喜相逢,往後的朝鮮之行儘是三人同悲同喜如親人般的共同經歷。

伯教跟柳宗悅的連結清楚地在朝鮮陶瓷的研究指導上,他風塵僕僕地奔波朝鮮各地,調查了約七百處窯址遺跡,對於今日已無法進入北朝鮮調查、南朝鮮的窯廠又在現代化中消失,更顯得淺川伯教這些調查的重要。他有系統地登錄比對陶瓷與所在的地方風土,為韓國陶瓷美術史建立了初中後分期等奠基的檔案與分類工程。伯教的第三個功績是從古董屋等處挖掘保存了優秀的朝鮮陶磁,使得這些優秀作品能流傳至今。第四個功績是為了復興朝鮮窯業到各地指導窯廠,1920年代停產的北朝鮮會寧燒便是在淺川伯教協力之下復興(高崎宗司談、杉山享司訪談 2011:13-16),他調查工作的夥伴池順鐸(Ji Sun-tak)耳濡目染立志向上,後來成為韓國著名的陶藝大師,被指定為京畿道無形文化財第4號的「分靑・白磁匠」。淺川伯教不僅是架橋讓柳宗悅通曉朝鮮陶瓷的知識轉譯者,十年間貼近觀摩他如何有系統地深掘陶瓷風土的具體實作,也默默啟發了柳宗悅時空脈絡更為開闊的陶瓷研究視野,為往後民藝運動在日本各地進行調查與復興的努力建立了最初的示範。

淺川巧雖然年紀比柳宗悅小,對柳宗悅幾乎是聖人般的理想存在、是化為肉身行走在朝鮮土地上體現「具體的倫理」的人格模範。他跟著哥哥踏上朝鮮土地後便努力融入朝鮮民間,居住在朝鮮人聚集的社區,學習講了一口流利的韓語,對朝鮮衣食住行也幾乎全盤接受。當時的日本殖民官員多穿西裝或和服,但淺川巧下班後,習慣換上朝鮮傳統的寬大白色麻布衣(「白衣」)穿著膠鞋 。這在當時充滿優越感的日本殖民社群中,極為罕見甚至被視為怪胎是 「穿著白衣的日本人」。

巧的飲食習慣入境隨俗連味蕾都跟著在地化,他生活樸素不吃昂貴的日本料理,常去路邊攤混跡市井吃湯飯,甚至喜愛泡菜的辛辣,熱愛當時被日本人視為「不衛生」或「粗糙」的朝鮮庶民食物。淺川巧心思溫柔地融入朝鮮人的生活日常,愛屋及烏《朝鮮的膳》裡甚至表達了對長年累月陪伴他用餐、邊角被磨得圓潤、木紋吸飽了湯汁和歲月光澤,朝鮮平民用「膳桌」(小飯桌)的迷戀。到了禮拜日,當時雖然有日本人去日本人教會、韓國人去韓國人教會的習慣,但淺川兄弟相信在主裡合一不分人種,每週前往京城市內的朝鮮教會。(李尚珍 2011:64-65)。

淺川巧是柳宗悅眼中「比朝鮮人更像朝鮮人」的存在,一個「具體的人」體現了「具體的倫理」的可欲可行,柳宗悅對朝鮮殖民地人民哀愁心思的同情,不只是資料閱讀與現場的觀察溝通,還包括跟淺川巧朝夕相處移情共鳴的感應。我們看巧在光化門拆除事件後途經王宮附近的感觸,幾乎像「心靈的雙胞胎」傳達了跟柳宗悅不分彼此的共情:「想到朝鮮的現狀、想到日本的前途就想落淚。人類迷失了….。」 (1922年5月6日日記) 「美麗的城牆被拆,壯麗的城門被移去……我不明白那些官員花巨款建神社的心腸」(1922年6月4日)。事實上,「悲哀的線條」最初的靈感應該是來自巧的偶然提示:「有一天,他指著遠方,教我看那山的線條。他說:『看那曲面,那就是朝鮮的心。』那一刻我無比驚訝,多麼驚人的直覺啊……想必是長期的戰亂與苦難,在大地上刻下了那寂寞的曲線吧。」

比起陶瓷,長期從事造林工作的淺川巧更熱愛大自然的人文風土,這也是他留下最讓人懷念與擴展民藝寬闊想像的最大功績。當淺川巧踏上朝鮮之際,山地早已歷經長時段的薪柴與火田壓力,殖民初期又疊加了資本化的大肆伐採,大片丘陵早已成為「禿山」。估計朝鮮殖民期間老熟林被過度砍伐並大量外運,採伐了約5億立方米的森林,單位面積儲積量由1910年的每公頃45立方米斷崖式下降到1945年的每公頃14立方米。殖民政府試圖引入外來速生樹種,但因為風土不合、土壤貧瘠、苗源與技術鏈斷裂,使得造林努力最後徒具口號。

淺川巧在工作地點的林業試驗場只是基層技師,但因為是在殖民地所以實際工作的自由裁量權比在日本時大多了。他接近現場的實務能力強,看不起上司遠離朝鮮實際風土林野的理論派。在他眼中見到的森林,不是抽象的資源,而是被同時剝蝕的風土—歷史—生活。當朝鮮人靠薪柴取暖的舊習被指為禿山的元兇時,長年反對歧視發聲保護朝鮮友人的巧不忍指責,他懺悔自身日本人殖民者的罪,也警覺作為林務工作者不容迴避的責任。「我看著他們砍伐光禿禿山上的樹根來取暖,心裡很痛。但我不能責怪他們,因為他們冷。我的工作不是懲罰,而是要種出讓他們以後不再受凍的樹。」

淺川巧的林業觀念很樸素:讓山林回到自然!像是走回洪堡德所理解的那種「自然整體」:樹不是資源,森林也不是背景,而是一整套牽連人與土地的生命關係。他決定從清涼里實驗場出發,復原「郷土木」(原生樹種)將它帶回朝鮮的山林。不喊抽象的口號,從觀察朝鮮的風土開始,巧最後選擇了朝鮮五葉松進行復育。經歷反覆實驗失敗的挫折後,他發現日本傳統的溫室培育法行不通。種子必須經歷朝鮮嚴酷的寒冬才能發芽。他開始模擬實驗「露天埋藏法」靠戶外冷濕層積等催芽技術,再配合播期從苗圃將成功育苗挪移到小林分,逐步往規模化造林與可複製的植樹流程推廣。與此同時,他知道樹與人不可分割,原木不只該回到朝鮮的林地,還要回到朝鮮人鄉土日常的生活中,一起修復自然的整體。他打破實驗場的象牙塔圍籬,勤奮地辦講習、跑鄉里、做植樹活動,從林野調查到選種培育,再從實驗苗圃到朝鮮的林野與鄉土,讓研究變成跟鄉民親近的常民技術,讓風土與人文有重新修復親密、再度和解的機會!

朝鮮美術館的策展後,柳宗悅仍舊跟淺川兄弟保持聯絡,也持續對朝鮮的關心,但柳宗悅的生活重心已然回到日本,下一章我們將會看到他如何集結了一群同志,開啟了民藝運動的先聲。1931 年 4 月,春寒料峭。身在日本的柳宗悅收到了一封來自京城的電報,紙上只有冰冷、簡短的四個字:「巧死」(タクミシス)。那一瞬間,柳宗悅的世界崩塌了一角。他在悼文中悲痛地寫道:「我失去了在朝鮮最好的嚮導……我失去了觀看朝鮮的眼睛。」他甚至把在朝鮮的一切領受,謙卑地歸於巧的人格示範與具體啟發:「是因為有他,才有了我。受他教導、受他引導,我才得以知曉那個國家的美(彼在っての私であった。彼に教えられ、彼に導かれて、私はあの国の美しさを知るようになったのである)。」對柳宗悅而言,淺川巧不只是一位朋友,更是一件未經雕琢的聖物。柳宗悅曾深情回憶:「他從未尋求讚賞 ……他只是像『愛』本身一樣地活著。」

巧的遺言要求不要把他送回日本,「把我埋在朝鮮的土裡」。送葬那天,京城飄著雪,送葬的隊伍像一條白色的河流。當地的朝鮮林工和鄰居爭相抬棺。這在殖民歷史上絕無僅有,沿途許多穿著白衣的朝鮮民眾自發加入隊伍。淺川巧的森林復育,是民藝物語常被跳過的動人篇章,它是民藝倫理為生態危機的後人類當代預留的「風土版本」。在我看來,巧像是還沒有「民藝」之名前初代的絕地武士(the first Jedi),至今仍受到韓國人的愛戴追懷。柳宗悅朝鮮十年的民藝故事在淺川巧這位民藝思想「身體的實踐者」收尾,但他活在人間時散發的民藝原力(the Force),多年之後透過民藝運動的傳奇開展,仍與我們同在。

隨著初代民藝實踐者的隱入「非日本」的舞台背景,我們的腳步跟著柳宗悅的成長走到了1924年,終於理解:柳宗悅的反對「天才」,原來不是為了謙虛,而是要讓自己離開抽象。透過直觀一步一腳印地接近實在,不是為了揭穿神秘,只是為了恢復「把自己重新放回具體世界」的能力。因為倫理,不同於道德,不外乎在具體的場域裡謙虛務實(聽拉圖的勸誡)「不跳躍地」照規矩「做對事情的方式」。原本,對於實用主義的詹姆斯或杜威而言,倫理從來不是概念的教條,而是人類生存的適應。民藝,超越了神秘主義之後終於落地,它現在既是美學的,生活的,也是方法的倫理。

下一章,我們終於要跟著柳宗悅回到日本:不是回去談脫離生活具體的抽象美學,而是回去把這套「到地的判斷」變成一場真正的運動!