(from《民藝物語》 第一章 萌芽:民藝的思想種子)

民藝史上這則軼聞一直膾炙人口,柳宗悅因為目睹一個訪客送的朝鮮雜器便徹底否定了過去篤信的天才論。這一切真的是由那只無名工匠製作的雜器所引發的奇蹟嗎?事實上,早在學習院高等學科就學的1908-9年間,他就曾在神田神保町以三円購入李朝染付牡丹文壺。關鍵的差別,不在雜器而在心境。

柳宗悅高中畢業後經歷挫折淬鍊然後苦思突破,1914年時剛新婚遷入千葉,那時日夜心繫著書寫中的《威廉布雷克》,必然頻頻自問如何精準地定位心目中的布雷克,身心沈浸醞釀正到了一個創作的臨界狀態。李朝文壺的「適時出現」固然提示一個豁然開朗的關鍵,無非清澄了他原本就默會飽和呼之欲出,佛洛伊德所謂『舌尖上的啟示』。作為讀者,正如禪宗「以手指月,得月忘指」的隱喻,月影(他力道的民藝觀念種子)才是我們在雜器的便宜法門之後,該對焦凝視的對象。

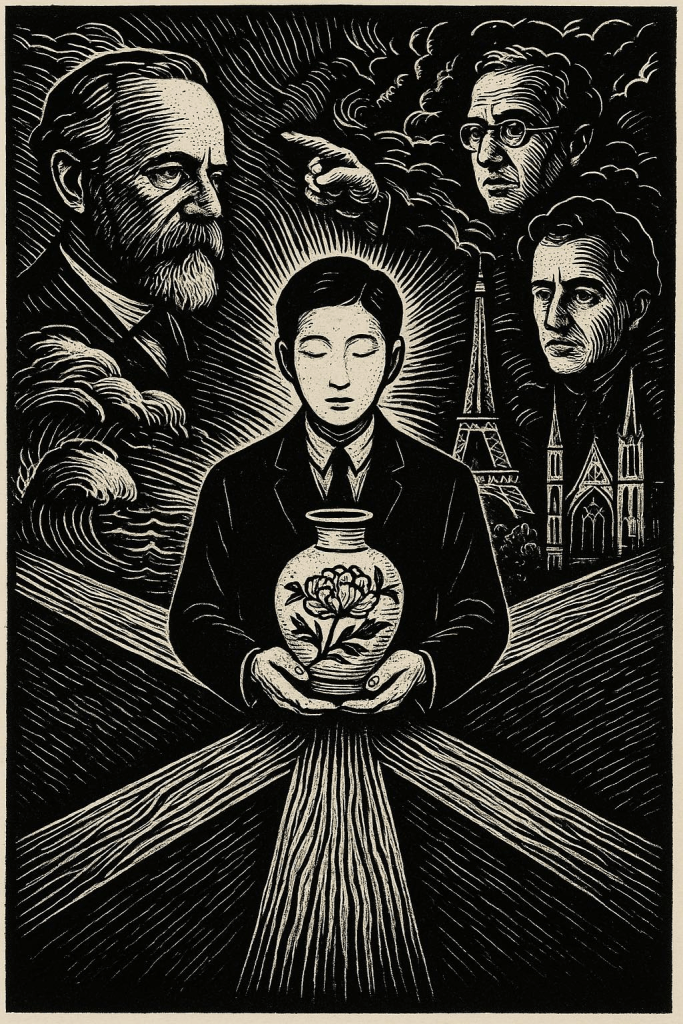

為了理解這一歷史瞬間背後的思想前奏,我們需要回頭追蹤那顆尚在地下萌動的種子——柳宗悅的『心境』與其思想的跨國脈絡。柳宗悅即將在下一章踏入波瀾壯闊的下一階段人生旅程,我想利用接下來的兩節,掃描研究一下這顆幾年後將發芽、生根、茁壯成一株挺立民藝大樹的思想種子,勾勒它結合了美國實用主義哲學家詹姆斯與英國浪漫主義詩人布雷克「兩位威廉」的啟發,往後孕育出「他力道」與「用即美」的思想原初構造。

1914年的《威廉布雷克》也是個柳宗悅「宗教轉向」的入口,到1919年出版了作為宗教哲學家的第一本論集《宗教及其真理》的五年間,柳宗悅的整個研究興趣從科學轉向投注在宗教哲學上,尤其深入進到布雷克之前中世紀基督神學,尤其是影響布雷克甚鉅的艾科哈(Meister Eckhart)神秘主義思想,這種為了前進而必須先退回過去的姿態,正是日後民藝運動的原型動力。

潛心宗教的摸索過程樹立了柳宗悅從《白樺》的新銳藝術評論家,通過畢業後布雷克藝術總評的專書出版,最終以「基督教思想的研究者」為社會所認知的最初身分定位。然而,這段時期人類社會同時也經歷了史無前例人文創痛的嚴峻挑戰,從1914年到1919年,首先爆發了慘絕人寰的第一次世界大戰,主要的歐洲戰場約有6,500萬人參戰,造成超過1,600萬人喪生,就以當中法德邊境規模最大的索姆河戰役(Battle of Somme),人類首次使用了坦克高效率的機動武器加上慘烈肉搏的陣地戰,從1916年7月1日到11月18日間就造成130萬的傷亡。

戰爭剛結束,1919年又跟著爆發最終造成5000萬人喪生的西班牙瘟疫全球病毒大流行,現代文明一向自豪的理性弔詭地引爆了大規模的集體自殘,而文明秩序也因病毒侵入而脆弱失控的年代,藝術作為文化神經最敏銳的探測也產生了板塊變動。柳宗悅1914年出版的《威廉布雷克》是先於歐美提前肯定布雷克的系統性評價,但他「發現布雷克」的纖細敏感並不只限於文學評價的窄小範圍,更是跟人類世界史遭遇重大戰亂創傷的1920年代共鳴的一個早熟的感應。

柳宗悅在學習院時便對於周遭謳歌日清、日俄戰爭的國家主義集體亢奮直覺倫理不適,這種壓抑內心的人文主義和平基調一直延續。東大求學時期的柳宗悅透過閱讀跟歐美文化動態保持聯繫,在學院奮戰的同時,更是帶著對擴散中戰爭暴力陰影的時代不祥預感。我們將把這顆種子放到全球文化地景的尺度,跟1920s時代日本之外與其時代共鳴,柳宗悅未行之路的「另一個布雷克」,進行跨國比較,以凸顯在我們2020s再次Covid-19疫情蹂躪全球、各地戰爭災難頻傳、WWIII隨時大爆發陰影籠罩的當代,民藝運動的經驗與民藝思想的視野持續被可惜地錯過的珍貴時代意義。

《威廉布雷克》出版前,柳宗悅1913年畢業後約半年的12月,柳宗悅發表了一篇重要的論文《論哲學中的氣質》(哲学におけるテンペラメントについて),透露了學習院時期以美國哲學傳統為底色的青年柳宗悅,靠著具體地承襲詹姆斯心理學的實用主義哲學立場,回應東大心理系實證科學架構的壓迫,同時轉進到藝術範圍內透過布雷克作品的解讀自我爬梳、探索出路。

直接沿用「習氣」(temperament)這個詹姆斯開展實用主義思想的起手式核心概念,柳宗悅在文中指出,思想作品反映了一位作家/哲學家綜合知性與感性最內在隱私的真性情。他強調,面對作品時,最重要的不是論證推理的邏輯,而是「相應於那論理是否有從(讀者)內部湧生出相應的什麼」(中居真理 2003:23-24)。拿這個柳宗悅自我設定的眼光來看上一節最後就的戲劇性場面,我們不禁要問:「閱讀」手中客人見面禮的朝鮮雜器,柳宗悅在那一刻從內心深處本能般湧出(emanate)的是(他之後書寫總結在)威廉布雷克身上怎樣的洞見?

柳宗悅被東大教授拒斥在「科學研究」之外的心理現象中,他特別喜歡提及「自動書寫」(automatic writing)—— 一種流傳已久的心靈能力,人類在無意識下自動書寫出文圖的神秘現象。扶乩、碟仙或通靈者在「出神」下的口述紀錄是自動書寫的民俗常例,帶著幻視狂熱的藝術家如布雷克揮灑自如的詩歌也是自動書寫的一種迷人表現。被譽為「美國心理學之父」的威廉詹姆斯自年輕也恰好(意外嗎?)一直保持對自動書寫的強烈興趣。這個看似邊緣的心理學研究,日後在柳宗悅的世界觀中,將轉化為他理解布雷克創作『他力道』的隱形橋樑。

詹姆斯自幼多病一直感受到生命無意義的躁鬱與揮之不去的自殺念頭,哈佛大學醫學院畢業後,他聽從內心的困惑踏入了心理學的先驅研究。1890年他出版了鉅著《心理學的原則》(The Principles of Psychology),從意識流(stream of consciousness)的角度開啟不同於德國馮特感官知覺與心理自述的心理研究取經。但他不拘於學術框架的沛然好奇,在這條「公式正軌」之外,對於人類更深刻的神秘體驗從未停止「第二軌」的研究興趣;或者我們應該更正面表述,詹姆斯繼承艾默生(Emerson)超驗主義的傳統始終堅持人類在理性控制的經驗閘閥封閉下只是半醒而不完整的存在體驗,那才是他學問人生最深刻的原動力!

早在1874年,詹姆斯偶然讀到班傑明布拉德(Benjamin Blood)的小冊《麻醉的啟示與哲學的要點》(Anesthetic Revelation and the Gist of Philosophy)喜出望外深深著迷,甚至不忌諱在學術生涯初期被鄙視竟被「不科學」的怪誕所吸引,非常認真地書寫了仔細的評論。接著的十年,他為了理解涅槃(Nirvana)的體驗,還親身「實證」嘗試了各種成分的笑氣,有一度差點喪生。這些麻藥神遊(tripping)貼近自我意識邊緣的經驗架構了他晚期對「意識」比起「自我意識」遠為宏大深邃的看法。

詹姆斯的父親,如同後輩柳宗悅,同樣在神秘經驗的感應與追問上扮演了無形的推力。1882年詹姆斯的父親亨利過世,不過三年1885年兒子賀曼跟著死去,深受打擊的他整理生前熱衷神秘主義神學的父親留下的許多筆記,試圖找回更深刻的父子連帶與理解。當時從德國開端的經驗心理學把人的身心問題切割成支離破碎抽象又量化的分解元素(我看到青年柳宗悅頻頻點頭),根本不能為詹姆斯所接受。在他看來,平凡人的生活經驗(lived experience)深處就藏著通向世界更完整不可避免神秘的心靈救贖。

詹姆斯為了揭開生命問題,不畏旁人眼光地研究麻醉、靈媒與自動書寫。這樣的求知精神,使困於東大實驗室、感受「科學」侷限的柳宗悅,深覺親近與理解。詹姆斯於1902年出版《宗教經驗的種種》(The Varieties of Religious Experience)將宗教作為一種個人內在心理經驗來分析它跨越文化具體宗派吃差異的普遍特質,應該也給了《威廉布雷克》出版後決心由科學進入宗教哲學的柳宗悅莫大的鼓勵。我們來搬出地球儀標示一下這些思想人物的地理位置,日本東京的青年柳宗悅可以說是以當年執美國哲學泰斗的詹姆斯思想為動力,跨過大西洋發現了以倫敦為基地的英國宗教藝術家布雷克的「自動書寫」魅力,透過對布雷克的「美式」綜合評價(加上一點來自韓國的雜器提示)才踏上了民藝的道路!

現在,畫好了這條跨國路徑,我們準備好了勾勒與民藝思想既共鳴卻又截然對立的「另一個布雷克」。

如果我們把「自動書寫」當成「布雷克T字路口」前的指標號誌,可以從布雷克所在的英國順時針拉出一條「向左轉的路徑」,看到柳宗悅跨越大西洋連結到美國超驗與實用主義哲學傳統,終而播下的民藝種子;同樣1920s全球規模時代動亂的共振,一樣從凝視布雷克的自動書寫尋求啟發開始,我們可以清晰看到跨過英吉利海峽通往法國巴黎「超現實主義版」連結布雷克的另一條路徑。

讓我們暫停追蹤柳宗悅的心路,繞道(detour)右轉一下,在上世紀20年代柳宗悅同時代的巴黎稍做逗留,看看那個柳宗悅一輩子拒絕進入的「未行之路」,那一場至今仍舊頑強地主導著當代文化地景,風起雲湧的前衛文化運動,究竟是怎樣鮮明對比的風景。重新站到柳宗悅當年面對的「布雷克T字路口」再次慎重地左顧右盼,將讓我們更清楚,柳宗悅1914年接待韓國訪客的那天,低頭面對握在手心的朝鮮雜器時的領悟與確信,究竟是什麼,或者,在撥亂反正尋找方向的時代緊迫感下,絕對不會是什麼!

1900年佛洛依德出版了調整人類理性自信的鉅著《夢的解析》,誠實面對人類非理性慾望與甚至死亡衝動更為鮮明的現實,佛洛依德要病人放棄理智自我監看的刻意修飾,直接書寫出腦海裡出現的任何被壓抑的不理性念頭,以釋放意識控制下廣闊幽暗的潛意識領域。為其折服的藝術家於是從這心理分析稱為「自由聯想」(free association)的方法開始,大膽突破傳統地摸索藝術揭開人類潛意識的表現可能,「自動書寫」於焉為後來席捲甚至可說打開當代藝術的「超現實主義」(surrealism)提供了革命第一槍的重要軍火。

就在柳宗悅沿著詹姆斯的路線尋找信仰之門的同時,歐洲大陸另一端,一群藝術菁英正以完全相反的姿勢衝向潛意識的暗流。

安德烈.布勒東(André Breton)在1924年正式提出《超現實主義宣言》,但是他跟飛利浦蘇波(Philippe Soupault)早在1919年春天便進行了超現實主義的寫作實驗——一場雙人協力的「自動書寫」!他們倆交替換手,在直覺不假預想下接力書寫,完成了小說《磁場》(The Magnetic Fields)於次年發表。就像向美國左轉的柳宗悅透過詹姆斯看到了布雷克的自動書寫,法國藝術家則透過佛洛伊德的眼光把布雷克的自動書寫向右轉帶到了巴黎的文化運動場。

蘇波本人不止是威廉布雷克的大粉絲,他是布雷克《無垢與經驗之歌》法文版的翻譯者。蘇波所書寫的法文藝評書《威廉布雷克》在1928年被翻譯成英文,在這本書裡他聲稱英國藝術家布雷克是四年前在法國誓師出發的「超現實主義」的先驅者。蘇波引用的證據確著,布雷克在1802年寫給好友的信中描述了他創作《耶路撒冷》的歷程:

「我不會覺得可恥、害怕、或逃避跟你說我該說的事—我日夜不停地收到天使從天上送來的訊息。」

「我寫這本書靠的是直接聽打天使傳的訊息,一次連打12行,有時甚至到20行、30行,這些內容沒有預先構思,有些甚至違反我的意志。」

「我為這些文字讚嘆不已 …. 沒有膽量隱藏我只不過是個秘書的事實,這本書真正的作者是『永恆』(Eternity)!」

這毫無疑問正是「自動書寫」!在一定意義上,所有詩歌音樂狂放的藝術創作者都可以同意,最難忘的創作體驗往往靈感澎湃到像被更大的衝動驅動著雙手完成,唯一的擔憂剩下要提防途中被甦醒的理智給攔截,原本自己快跟不上腳步的噴發熱情被頓時冷卻。

但是,超現實主義藝術家們從威廉布雷克的「自動書寫」中辨識到的 ,終究只是個藝術家們「自我投射」的想像版本。蘇波拜倒於布雷克的是他的「瘋狂」與「天才」:「前無古人,大概再沒人能夠比這個『詩人雕刻家』有徹徹底底的資格被稱讚為『天才』,他的唯一野心就是做自己,而且是做到最極端的可能程度。他的天才是如此明顯,沒有一個認識他的人能夠壓抑衝動不去推崇致敬他的瘋狂!」

柳宗悅早蘇波十年書寫完成的《威廉布雷克》裡推崇布雷克創作的「自我寂滅」是對神的神秘力量的謙卑,是將自己的手交予神與外力共同的創作;對柳宗悅而言,靈感的流動不是潛意識的噴湧,而是他力的滲入。覺悟到天才論的浮誇與偏狹後,他終於才心安地找到全面擁抱書寫布雷克的視角,從而進入宗教研究的入口。

但超現實主義藝術家推崇的布雷克的自我放棄,是對外在權威理性監視自我的偉大對抗,「作品」是像布雷克那般作為「一個人的天才」勇敢無畏擁抱潛意識更全然的自我展現。左轉連結美國,右轉連結法國,兩個極端對立的布雷克。究竟哪一個才更加接近英國布雷克的本來面貌,反映了布雷克自動書寫經驗的啟發?

自動書寫的文學創作實驗17年後,1936年6月「國際超現實主義展覽會」在倫敦舉行,當紅的超現實主義終於回到先驅英雄布雷克的英國故鄉。為那次的展刊《超現實主義》(1937)書寫導論的英國藝術評論家李德(Herbert Read)對比布雷克所屬東道主的英國浪漫主義(Romanticism)與法國進口超現實主義的關係,為此,他刻意模擬「超-現實主義」創造了一個古怪新詞——「超真實主義」(Superrealism),認為它是英國浪漫主義的一般原則。

儘管這個還好沒流行起來的新詞在我看來如同雞肋,李德確實提點了布雷克作品與超現實主義的根本差別:在經驗主義沃土裡長出來的英國浪漫主義,不是「唯心主義」(idealism),而是帶著辯證張力地指向一種「對真實的全新感知」(a new sense of reality)。只是很可惜地,配合超現實主義推崇天才的「藝術」品味,李德共享了初萌芽當代藝術那種自認踩住了擺脫現實因而更全面洞察現實(sureal)的批判位置。在揭穿「啟蒙理性的非理性辯證」後,透過藝術家個體性昂揚的「作品」展示了「更深刻啟蒙」的孤高姿態,藝術狂放自由的敏銳創作,成了自視足以刺激無知的民眾思考,足以解放被認定為在體制壓抑無法抵抗法西斯集體化召喚的大眾的逃生出口。

對比之下,他削足適履地批評了布雷克作品的問題,認為它們「藝術的自我表現」還不夠明朗,而且理由明顯是被神秘主義的面罩所曖昧地遮蔽( too obvious mask of mysticism)。換言之,仍舊帶著中世紀舊時代自我意識混屯不明的神秘,李德看來,是這位英國浪漫主義先驅背負的歷史累贅,個體性煥發的浪漫主義詩人後進才足以擺脫過去,更充分地展現了藝術天才的自我。

這個彆扭的評論本身揭露了李德本人認定、不可能成立的悖理:「實在」(realism)與「神秘」(mysticism) 間絕不可能相容共存。然而,「神秘的實在」正是柳宗悅在美國哲學啟發下,閱讀布雷克時內心相應湧生而出的最大領悟啊! 如果艾默生(Ralph Waldo Emerson)還在世,跟布雷克一樣為中世紀神學家艾科哈所傾倒的他,應該會持平地提醒李德:

「等等,李德先生!難道不正是因為布雷克的神秘主義,才讓我們在拋下狹隘的理性自我後,看見那一直存在於萬事萬物中的真實?何必多此一舉再造新詞,就大方接受我們美國哲學的新傳統——那超越主客二分的『超驗主義』吧!」

翻頁後,我們將進入本章最後一節。讓我們放下天才藝術家的怪異眼鏡,聽從這個左轉連結美國的呼喚,再跨越大洋,把時鐘調回1920年代的東京。透過柳宗悅那雙民藝初開之眼,端正地直視一只無名工匠的雜器,與他一同看見那繽紛而寧靜的神秘實在。