從週二到今天週五,已經四天。這次化療真的特別難受,讓我想起剛開始的前三輪:腹瀉、嘔吐、胸悶、流淚與腹痛、耳鳴、頭痛……即便ChatGPT的吉卜力魔法來分散注意力也沒什麼用。不過,壓抑著這些痛苦,我竟然還可以在睡前快筆寫了篇《臺灣儒林外史》——我這應該是「真愛國」無誤,X_X。

這兩天一直看到「河道」(我第一次用這個詞,可能用錯了,X_X)上漂流的文章提醒說,這些「仍舊值得敬重的知識份子」(我每一個字都想放括號)——他們的言論與行為「跟左無關」,說主要是紅統。我已經說過,這一袋馬鈴薯裡什麼混雜的鬼東西都裝進去了,不值得一評,直接揉爛當垃圾丟棄即可,別浪費時間。

臺灣這些不認真的副廠左派,洋味很重。臺灣已經擺脫OEM代工了,但學界左派還是很沒自主性。臺灣當前的巨大焦慮與危機,沒有一點逼迫他們對左派核心做出突破與創新,你們弄這個聲明都不會覺得邏輯道理與面對現實嚴峻的思想挑戰有一絲不安?

不過,理由也很簡單,這幾天看得很清楚。坦白說,如果他們不左,是不會被那些心底仍有精英主義騷動的讀書人挑出來呵護惋惜的。但惋惜之餘,還要強調「不要因此誤解左派」、甚至「跟左派沒有關係」,你說是不是超級做作,該去讀讀顧炎武的(絕對開玩笑)。

身為一個社會學者,在過去幾十年的左派黃金時代中成長,我當然知道左派裡各種路線林立,不能一竿子打翻一船人。我從來就是馬克思主義的反對者、解構主義的不信者。我不敢、也不想自稱左(「形左實右」我被批太多次了,很無聊的鸚鵡文化)。

但我還是想說:左派就是左派,從老左到新左。資本主義批判與文化論述歪斜走鐘這幾十年,教條主義仍作祟。給你那麼多機會,難道不是因為你們自己不知長進、自我批判不夠,才導致了川普主義的右轉爆走?讓世界史的大鐘擺反向倒轉?

看看現在的美國民主黨,氣如遊絲,整個掏空了底力。說明我們已經步入了左派文化盛世終結的歷史變局。臺灣這些末梢左派的言說之所以會在這個時機搶在落幕前跳上舞臺,在我看來,只是美國左文化地震的餘波繞過太平洋幾個月後抵達臺灣的一個劣質膺品的漣漪。相較臺灣其他領域早已與國際對齊、創新突破,這實在是文化之恥。

如果要理解左派如何墮落,最好的文章我認為還是去閱讀那些孤臣無力可迴天的左翼知識份子的歷史文獻。現在看來依然擲地有聲,甚至預言了今天台灣「以民主之名傷害民主」這齣令人尷尬、學者不恥的鬧劇。

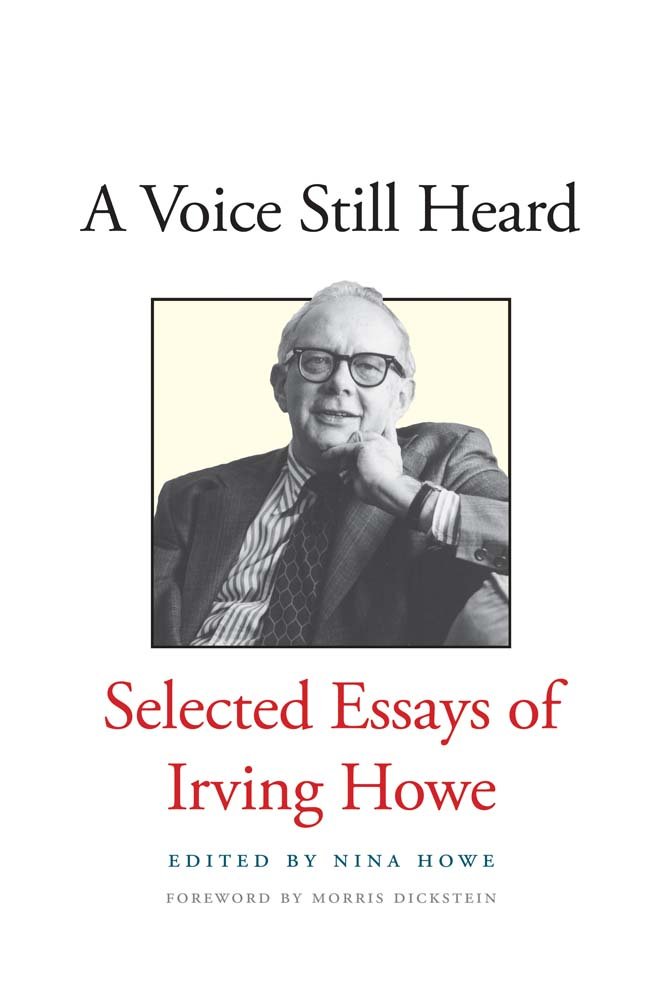

Irving Howe,這位讓人敬重的左翼知識份子,創辦了《Dissent》雜誌(1954年),始終對蘇聯與毛派保持距離。他在1965年寫下《「左派」新風格》(New Styles in “Leftism”)跟當年的美國左青交心,至今仍值得一讀。

“Many people are sick unto death of the whole structure of feeling—that mixture of chauvinism, hysteria, and demagogy.” (「許多人對整個感覺結構感到噁心——沙文主義、歇斯底里亞和蠱惑人心的混合體。」)

老前輩很體貼地點出了他的理解,由於左膠簡化美國歷史與形象所造成長期自我厭惡的「道德噁心感」。

他同情之餘也感慨並警示:“A generation is missing in the life of American radicalism.” (「一整個世代在美國激進分子的生活中消失。」)

跟過去建立與捍衛美國民主社會前輩世代的斷裂中,Howe 指出,正在滋長要命的癌細胞傷害腐蝕著當時的左青:從宏大理論中感受革命熱情的失落、帶著尾大不掉的史達林主義遺緒、甚至燃起對中國毛派的盲目崇拜。簡單講:新左虛無,老左頑冥不靈。Howe在60年代早就指出,左派危機在美國已埋下背離民主進程的威權種子,表面上的激進民主,骨子裡卻是虛無主義包裝的反民主!

拉長時間距離回頭看,你就會理解為什麼這幾天台灣左派漣漪又發作,你要跟這樣的聲音談左派危機、愛國情懷、民主臺灣的存亡旦夕,太難,也沒必要。文化新左打從心底就對愛國主義反感不信,你說要怎麼具體進入民主體制的討論?都是符號肥大的空話與孤高的自戀或自憐,破碎貧血無從面對時代思考挑戰的犬儒。

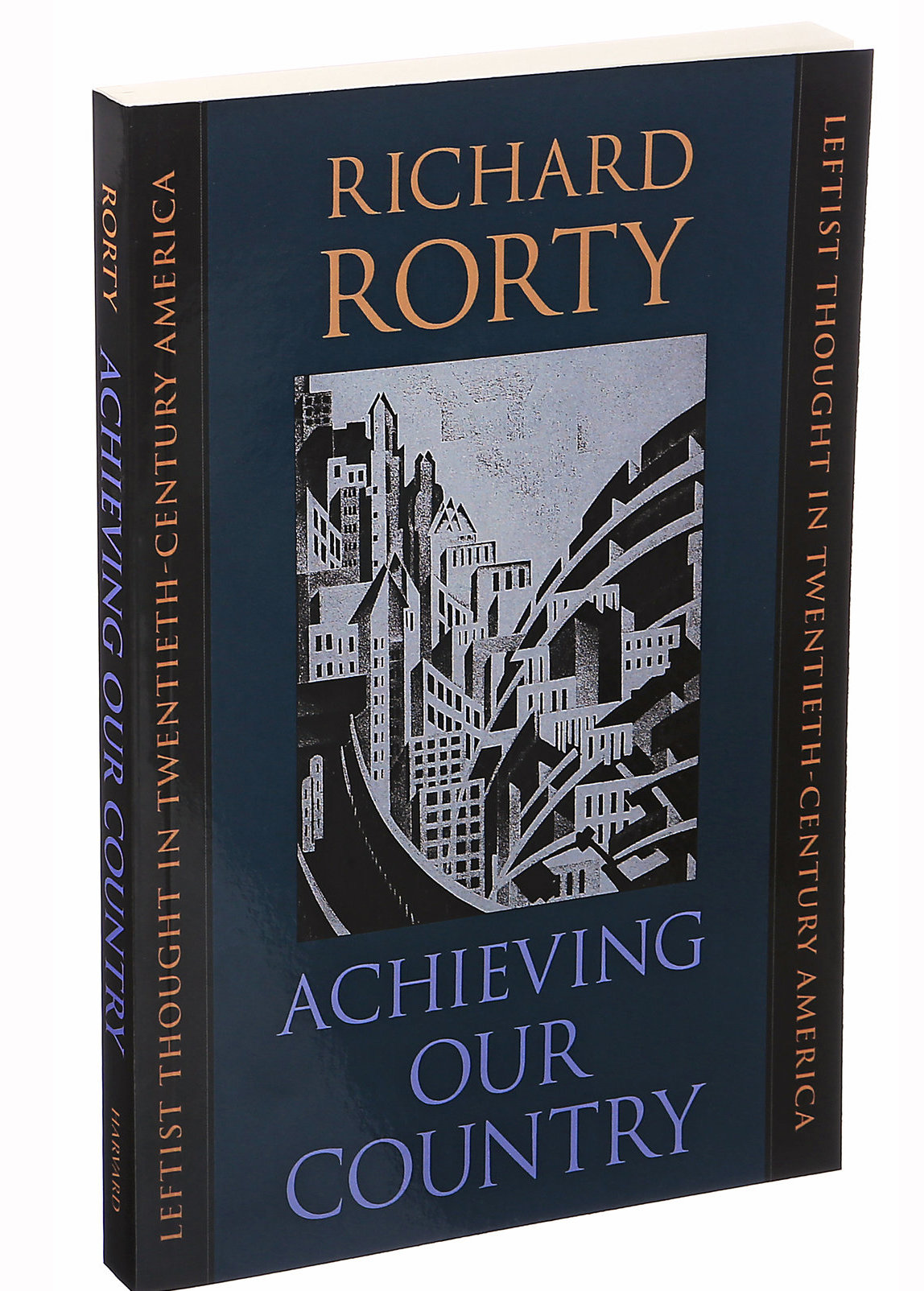

談Irving Howe會不會太老套?不會。有深刻反思能力的學者就是有能力接棒思辨,把傳統活化,與時俱進!美國的實用主義哲學家Richard Rorty就是這樣值得尊敬的思想工作者。

我最推薦的書是Rorty向Howe致敬的三場哈佛演講合集,《成就我們理想的國家:二十世紀的美國左翼思想》(Achieving Our Country:Leftist Thought in Twentieth-Century America;1989)。他呼籲左派重新繼承美國的實用主義民主傳統,並預言也解釋了川普現象的產生。

我引用兩段結語:

「工會成員以及未組織起來的非技術工人,遲早會意識到,他們的政府根本沒有試圖阻止工資下降,也沒努力防止工作機會外包。他們會發現,那些滿口『同理心』與『多元』的白領專業人士,根本不是他們的朋友,而是敵人。」

「到了那時,某種東西將會崩裂。那些不住在郊區的選民會認定整個體制已經失敗,於是開始尋找一個強人來投票支持——一個願意向他們保證,一旦當選,那些自滿的官僚、狡猾的律師、拿高薪的債券銷售員,以及後現代主義的教授,將不再掌控一切。」

Rorty不只批判了文化左派助長的虛無主義,也批判他們遠離政治、背棄了社會改革的實用主義傳統。最令人震撼的是,他將所有問題總結成一個最不政治正確的詞:愛國主義。

左派錯把愛國主義當成了敵人,把保衛民主的真正進步改革者當成了民粹盲從,當成法國馬克思主義者阿圖塞(Althusser,一個字裡行間極端權威主義的史達林主義者,被很多左青朗朗上口膜拜的思想家,一個文化左翼從結構轉向解構的源頭)所說的:被「(意識形態)國家機器」製造出來、錯認「個體意識」的資本主義產物。

後來,他的學生傅科(Foucault)青出於藍再為這個「虛假個體」裝上被無所不在的生物權力雕塑出的肉體,我們就從老左進入了文化新左。「國家機器」被包裹其中無所遁逃地警惕「馴化牧民」,左的憂心與傲慢從此氾濫成災,這樣你就可以了解,「戒嚴」的話術對他們也只是在表達一種鋪天蓋地的「感覺修辭」,你註定無法跟他們務實對話。

於是,我們有了這些裝腔作勢地憂心忡忡(被惜左文化呵護)的臺灣左派「大師們」,只有他們才是深邃眼光的孤高個體;而我們其他這些默默奔波聲援富察、在威脅下推動大罷免的庶民,就只會是被國家機器動員出來的人偶。你覺得Jerry吊書袋談這歐美思想離我們生活太遠?不會喔。想想,連那個洗澡戴帽、人模人樣當上立法院長的猴戲主角都可以發出「國家機器最近動得很凶」的左派術語了,你說臺灣多悲哀。

我明明痛苦要死又寫多了,快快結束。最後,讓我引用Rorty這本書最開頭的一段做總結:

「國族的自豪感,就像是個體的自尊:是自我改進的必要條件!

過度的國族自豪可能導致好戰與帝國主義,就如同過度的自尊會演變成傲慢。但,就像一個人如果自尊太少,會讓他/她難以展現道德勇氣;同樣地,缺乏國族自豪,將使我們難以展開有力且積極地為國家辯護。

對自己國家的情感牽連——那種因歷史的某些片段、或現今某些政策,而激發的強烈羞愧或者熾熱的驕傲——是政治思辨要能富有想像力與生產力的必要條件。

而這種政治思辨,要能真正發生,或許,只有在自豪感多過羞恥感的時候才有可能。」

以上的文字很政治不正確,我知道,放著「國家機器」不批評,竟然指責就算享受著象牙塔保護與社會尊敬也永遠沾「弱者」形象的左派!怎麼批評,都不能批評「站在權力對面」的左派啊,笨Jerry!我這輩子因此早被質疑過無數次,包括剛進社會系的大學生也有充分的「道德勇氣」唾棄我:「你還是個社會學家嗎?」(我們這個專業的不幸悲哀……請不要因此誤解了社會學啊!)其實,我最想寫的不是這些呢喃,而是幾篇探索實用主義可能性、push the envelop的努力。總之,Rorty真的很精彩。但我認為Latour的實用主義可以再往前走幾步,幫助像我們這樣的愛國者,在困難中找到出路。

到這裡先告一段落。那些左不左、右不右、不是真正的政治思辨,只會拖累想像力與生產力的歷史灰燼,就讓它們進垃圾桶吧。

專注行動,努力罷免。否則,我們真的會失去明天,而那時候,亡國奴們就只能 talk cheap 了。